|

R05北いわて地域活性化推進研究

「就労女性へのウイメンズ・ヘルスアクション啓発のためのピア・サポート共創アプローチモデル開発

~北いわて地域特性に添った持続可能な実践の展開に向けて~ 」PDF

研究代表者: 看護学部 谷地和加子

共同研究者: 福島裕子

|

<要旨>

本研究では、北いわてやその地域周辺で就労している女性の健康課題等のヒヤリング調査および149名を対象に質問紙調査を実施し99名から回答を得た。乳がんの患者が増えていること、乳房自己検診が早期発見につながることについて「よく知っている」「少し知っている」と回答した方は8~9割であった。乳がんのサブタイプや病理型については「よく知っている」「少し知っている」2割に留まった。先行研究とヒヤリング・質問紙調査から作成した3種類のリーフレットをピア・サポーターから同僚の女性に配布し、検診受診を呼びかけるピア・サポート共創アプローチモデル案を作成した。モデル試行により、ピア・サポーターの知識や健康に関する意識は高まった。

1 研究の概要(背景・目的等)

北いわて地域の特徴として、食産業やアパレル関連の縫製業があり女性の就労比率が高く、女性の雇用、活躍が特色となっている。また、北いわてに在住する女性は、岩手県特定健診・特定保健指導集結果より、特にメタボリックシンドローム該当者および予備軍、高血圧者、HbA1c が県内の他の市町村と比較して有意に高いことが示されている(岩手県, 2017)。このように北いわて地域における生活習慣に関わるヘルスアクションが低い場合は、女性特有の健康課題に対しても同様のヘルスアクションをとっている可能性がある。

就労している女性は、性成熟期から更年期の年代が多く、その年代は女性ホルモンの影響を多く受け特有の性周期や身体的変化に伴った子宮内膜症、子宮がん、乳がん、月経異常などの多様な健康課題に直面することが多い。しかし、女性特有の課題は女性にとって相談しにくく、職場でも表に出にくい問題でもある。さらに女性が健康問題を抱えている場合は、就労にも多大な影響を与える。働く女性が自分自身の健康を保持・増進するためには、自分の身体に関心をもち、子宮がん検診や乳がん検診受診などの自分を大切にするヘルスアクションを取ることが大切であると考える。これまでに、ヘルスアクションを促進する要因としてピア(同僚)のロールモデルを活用した職場での介入の効果が示されているが(Sheri A,R., 2018),地域の特性に沿った女性特有の健康課題に対する介入モデルやプログラムは非常に少ない。

そこで本研究では、北いわて地域の就労女性を対象とし、ウイメンズ・ヘルスアクション啓発のためのピア・サポート共創アプローチモデル(以下、モデルとする)を開発することを目的とした。このモデルを開発することにより、働く女性のウイメンズ・ヘルスアクションを増進し、北いわて地域や社会における女性の活躍推進が期待できる。

2 研究の内容(方法・経過等)

1) 調査 1

北いわて地域の企業の健康管理に関わる担当責任者に研究の主旨・目的・方法等を明記した文書を用いて質問紙調査の依頼とピア・サポーターの参加候補者選定の協力を依頼した。また担当責任者に就労している女性の健康管理上の課題をヒヤリングした。その調査を参考に無記名式質問紙を作成した。質問紙の内容は、属性(年齢、就労勤務年数、現在の雇用形態と勤務年月数、乳がん、子宮頸がんの有無、乳がん検診や子宮がん検診の有無、月経や閉経の有無、婚姻の有無、出産の有無)、先行研究を参考に、乳がんおよび子宮頸がんの知識と検診に関する項目(河合他,2010)(坂本他,2022)、子宮がん検診の自己効力感に関する項目(中越他,2019)とした。女性の健康に関することで知りたい情報など自由記述欄を設けた。分析は単純集計を行った。ヒヤリング調査および質問紙調査からモデル案を作成した。

2) 調査2

ピア・サポーター候補者に研究の主旨・目的・方法等を明記した文書を配布し同意が得られた方をピア・サポーターとして参加協力いただいた。モデル案をもとに、ピア・サポーターには、研究者らが作成した女性の健康に関するリーフレットを3つの内容を3回配布し、同じ職場内の女性にもリーフレットを配布していただいた。リーフレットの内容は、1回目と2回目に「乳がんの基礎知識、3回目に「子宮頸がんの基礎知識」とした。モデル案施行後にオンラインでインタビューを実施し、ピア・サポーターの女性特有の病気に関する知識の程度や認識、感想や意見を聞いた。質問紙の回答は単純集計、インタビューの内容は逐語録にし、モデル介入後の評価を質的に行った。本調査は岩手県立大学研究倫理審査委員会の承認を受けて実施した(承認番号447)。

3 研究の成果

本研究では,北いわて地域の1企業に調査の協力を得た。なお、参加した企業は北いわて地域、北いわて地域以外の市町村にも展開している。

1) 調査1

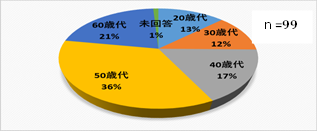

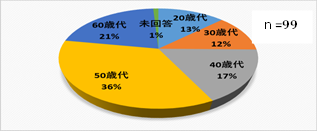

就労しているすべての女性149名を対象に質問紙調査を実施し、99部回収された(回収率66.4%)。地域の内訳は、北いわて地域55名、北いわて地域外44名であった。対象者は25%が正規雇用で、0.3~35.6か月の勤務年数であった。年代の内訳は図1に示す。閉経前45名、閉経後52名、未回答2名であった。婚姻の経験がある71名、ない27名、出産経験については経験がある61名、経験がない38名であった。

図1年代の内訳

乳がんに対する知識では、「乳がんの患者が増えている」「乳房自己検診が早期発見につながる」については「よく知っている」「少し知っている」が8~9割であった。「乳がんのサブタイプ、病理型を知っている」は2割に留まった。乳がん検診の受診経験のある方は66名(66.7%)であった。受診の動機は「自分の健康のため」「職場検診」「市町村の広報」の順に多かった。「今後も乳がん検診を受診しようと思うか」の質問では、回答者58名中54名(91.5%)が今後も乳がん検診を受ける意志があった。乳がん検診を受けたことがない対象者は33名(33.3%)で、受診しない理由は「検診を受ける年齢ではない」16名(16.1%)が多かったが、「あまり関心がない」12名(12.1%)であった。乳がん検診を受けたことのない対象者の今後の受診への意欲は、「受けない」12名と4割を占めた。

子宮頸がんに対する知識は、「子宮がんには、子宮頸がんと子宮体がんの2種類がある」「子宮がん検診は20歳以上が対象である」は8割以上の女性が「よく知っている」「少し知っている」と回答していた。「子宮頸がんの原因の1つにヒトパピローマウィルス感染がある」「子宮体がんの原因として女性ホルモン(高エストロゲン状態)が関係している」「子宮体がんの好発年齢は50~60歳(閉経後)である」の項目は半数以上が「全く知らない」と回答していた。子宮頸がん検診は69名(69.7%)が受診した経験があった。受診理由では「自分の健康管理のため」「市町村の広報」が3割であった。その他、「妊婦健診時」「身近に亡くなった方がいたから」が受診理由としてあげられていた。今後も子宮がん検診を受診しようと思うかの問いには、61名(61.6%)が受診しようと思うと回答していた。子宮がん検診を受ける年齢に達していないことも受診しない理由で多くあげられたが、「恥ずかしい」「あまり関心がない」理由も多かった。子宮がん検診を受診したことのない対象者の今後の受診への意欲は20名中9名(45.0%)が「ある」と回答していた。

子宮頸がん検診に対する自己効力感の質問項目では、未回答があった4名を除く95名を分析対象とした。対象者の7割以上が、「自分の健康のために検診を受ける自信がある」の項目で「とてもある」「ある」と回答していた。一方で、「どんなに忙しくても検診を受ける自信がある」の項目は、「とてもある」「ある」が5割に留まった。自由記述では、「田舎だと安心して乳がん、子宮頸がんの検診を受けられるところがない。」等の記載があった。

北いわて地域の対象者55名も、乳がんに対する知識では、「乳がんの患者が増えている」「乳房自己検診が早期発見につながる」については「よく知っている」「少し知っている」が8~9割であった。「乳がんのサブタイプ、病理型を知っている」は2割に留まった。乳がん検診の受診経験のある方は38名(69.0%)であった。子宮頸がんは「子宮がん検診では一般に子宮頸がんに対してのみ検査が行われている」の項目で対象者全体(59.7%)と比較して「よく知っている」「少し知っている」が67.2%と割合が多かった。

ヒヤリングと質問紙調査結果から、乳がんと子宮頸がんおよび検診に関する基礎知識を含めた3種類のリーフレットを作成した。ピア・サポーターにリーフレットを3回に分けて職場内の女性にリーフレットを配布してもらい、同時に同僚へ検診受診を呼びかけるモデル案を作成した。

2) 調査2

ピア・サポーターの候補者は26名であったが、最終的に14名の女性から研究参加の同意が得られた。北いわて地域のピア・サポーターは7名、北いわて地域外は7名であった。北いわて地域のピア・サポーター7名に対し、研究参加後にインタビューを行った。「参加してよい勉強になった」「更年期の時期に罹る病気に関心が高まった」「時間のない人にはちょうどよい(リーフレットの)分量だった」「婦人科系の病気が出始めるような年齢の高い人の方が、意識が高い。若い人の方が検診はピンときていないようだ」「職場内でお互いに検診に行こうと声をかけあった」「検診を受ける、受けないは人によって温度差がある」「検診を勧める声かけが難しい」等の話があった。

4 今後の具体的な展開

今回把握できた調査結果をもとに、北いわて地域のピア・サポーターを介した女性特有の疾患に関する知識の普及や定期的な検診受診への動機付けを継続し、地域特性に沿ったモデル案を精錬する。

5 その他(参考文献・謝辞等)

調査にご協力をいただきました皆様に御礼申し上げます。

【引用文献】

岩手県(2017).岩手県成人(特定健診・特定保健指導)平成29年標準化該当比(市町村)(検索日2023年4月15日)https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/015/869/29shichousonsmr.pdf

河合晴奈,高山紗代,今井美和(2010).子宮がん検診の受診行動に関わる因子の検討,石川看護雑誌,7,59-69.

中越利佳,岡崎愉加,實金栄他(2019).Halth Action Approachによる子宮頸がん検診受診行動に対する自己効力感尺度の開発,愛知県立医療技術大学紀要,16(1),1-9.

坂本弘子,市川裕美子,堺香奈子他(2022).乳がんに対する看護大学生の知識と自己検診行動 の実態,八戸学院大学紀要,64, 145-155.

Sheri A,R.,Kris,B.,Kevin,A,K.,Calol H,P.,Mariene,Z,C.,Paula,S,S.,Bernice,C,Y. (2018).Feasibility and Effect of a Peer Modeling Workplace Physical Activity Intervention for Women,Workplace Health Saf. 66(9):428-436. Doi: 10.1177/2165079917753690