|

R05北いわて地域活性化推進研究

「久慈地区における医療・介護連携の中で療養支援に必要な患者情報をつなぐための基盤研究」PDF

研究代表者: 看護学部 岡田みずほ

共同研究者: 看護学部 工藤朋子、後藤未央子

阿部洋子 看護学研究科

|

<要旨>

本研究は,地域医療情報連携ネットワーク(以下、北三陸ネット)を持つ久慈医療圏をモデル地区に設定し,久慈医療圏における医療情報の連携の現状を明らかにするとともに,地域包括ケアシステムで求められる『自分らしく生き続けることを支援する』ために必要な医療・生活データを抽出し,他の地域でも応用可能な地域ケアデータベースの構築と, 構築したデータベースを地域医療連携ネットワーク(北三陸ネット)上で共有できるプラットフォームの構築の可能性を検討した.

久慈医療圏内の医療機関及び介護施設に勤務する看護職に行った調査結果から,現在使用している情報連携のための様式は,各施設でそれぞれに必要と考える内容を選択式や叙述式で記載していたため統一性がない.そのため看護職種(訪問看護,病院看護師,診療所の看護職)間での情報共有がうまくいっていないことが明らかとなった.さらに,北三陸ネットについて,説明を聞く機会が少ないことや,看護職・介護職が北三陸ネットについて十分に理解できていないため、活用の方法がわからないなど,北三陸ネットそのものについての理解が進んでいないことがうかがえた.さらに,職種により閲覧制限やアクセス制限を行っていることなど,利用を進めていきたくても制限があることなどから診療所,介護施設・事業所の参加が少ないことが考えられ,今後地域で医療情報を活用した連携を推進するうえで解決すべき課題が明らかとなった.

1 研究の概要(背景・目的等)

団塊の世代が75歳以上(後期高齢者)となる2025年に向けて,厚生労働省が主導し高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで,可能な限り住み慣れた地域で,自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう,各地域で医療・看護・保健・福祉が一体となり,医療・介護・福祉サービスの切れ目のない提供に向けた取り組みを継続的に実施していくことが求められている.

そのため厚生労働省は,全国医療情報プラットフォームを創設し,レセプト・特定健診情報に加え,予防接種,電子処方箋情報,電子カルテなど医療機関等が発生源となる医療情報(介護含む)について,クラウド間連携を実現し,自治体や介護事業者等間を含め,必要なときに必要な情報を共有・交換できる全国的なプラットフォームの構築を目指している.しかし,その中で対象とされているのは,診療情報提供書,退院時サマリー,健診結果報告書と傷病名,アレルギー情報,感染症情報,薬剤禁忌情報,検査情報,処方情報の「3文書6情報」である.これらの情報は,中核となる病院と一般診療所等の医師間で共有される情報として,やり取りされるものであり,他職種,特に看護職や介護職の中では,この情報を十分に活用できない場合も多く存在している.その大きな理由の一つとして,看護職や介護職の連携ルートが様々あることと,それぞれの施設で必要な情報内容や量に違いがあることが考えられる.

また、医療情報連携ネットワークを構築する場合,地域の基幹病院の診療情報(病名や処方,治療や処置の内容等)を一方向もしくは双方向で共有することを想定して作られている.セキュアな環境下で共有される情報は,個人情報の中でも特に取り扱いに注意が必要となるものである.そのため,利用できる職種に制限を持たせている場合も少なくない.これにより,在宅でケアを提供する職種が,必要な情報に直接アクセスできず,適切なタイミングで適切なケアを提供できない環境が生じている.加えて,閲覧できる情報の中には,地域で自分らしく生活することを支援するために必要とされる,共有するべき情報が過不足なく含まれているか,明らかにされていない.

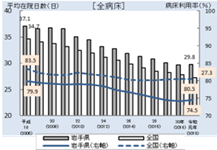

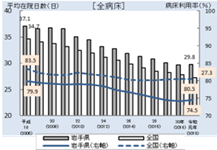

岩手県の医療提供状況を俯瞰すると,年々平均在院日数が減少している(図1).

図1 岩手県の平均在院日数

これは,全国の状況と変わりはない.つまり,ある程度の治療を終えると,多くの場合住み慣れた地域で療養生活を送りながら,必要に応じて医療機関を利用する地域完結型医療へシフトチェンジしていることは明らかである.したがって,これまで1つの医療機関で完結していた医療やケアを,今後は地域の医療機関等で連携して提供していくことが必要となってくる.

本研究では,地域医療情報連携ネットワーク(以下、北三陸ネット)を持つ久慈医療圏をモデル地区に設定し,久慈医療圏における医療情報の連携の現状と課題を明らかにするとともに,地域包括ケアシステムで求められる『自分らしく生き続けることを支援する』ために必要な医療・生活データを抽出し,ケアデータベースの構築と, 構築したデータベースを地域医療連携ネットワーク(北三陸ネット)上で共有できるプラットフォームの構築の可能性を検討した.

2 研究の内容(方法・経過等)

1)データベース構築に向けた調査

久慈医療圏の病院,一般診療所,訪問看護ステーションで使用されている看護・介護職間の情報連携ツールに掲載されているデータ種別,使用しているツールの種別について調査した.

2)地域医療連携ネットワーク(北三陸ネット)の活用状況と情報連携ツールに関するヒアリング調査

北三陸ネットの運用に関わる医療職及び介護職に対して,施設長へ研究計画について説明し,協力者に同意を得たうえでインタビュー調査を実施した.

3 研究の成果

1)データベース構築に向けた調査

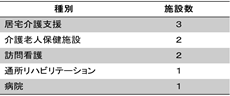

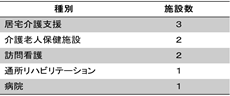

久慈医療圏の136施設に対して,調査目的等を文書で説明し,9施設から協力を得た(表1).

表1 協力施設の概要

調査結果から,現在各施設で使用している情報連携のための様式は,各施設でそれぞれに名称も異なり,必要と考える内容を選択式や叙述式で記載していたため統一性がないことが明らかとなった.さらに,同一内容であっても記述式と選択式が混在している内容もあり,施設の種別により具体的に知りたいと考える内容の深さに違いがあった.したがって,データベース化に至るまでには,施設間のコンセンサスを得るような取り組みが急務であると考えられる.また,情報の受け手側が真に必要とする情報はとは何か,その点についても十分な議論が必要であり,その議論を踏まえ久慈医療圏全体でのデータベース構築を目指す必要があると考える.

2)地域医療連携ネットワーク(北三陸ネット)の活用状況と情報連携ツールに関するヒアリング調査

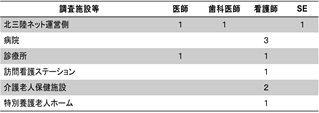

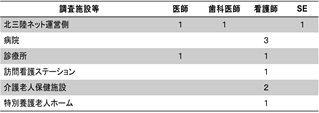

久慈医療圏の136施設に対して,調査目的等を文書で説明し,施設長に承諾が得られた5施設8名の看護職と1名の医師にインタビューを行った.また,前述の施設へのインタビュー前に北三陸ネットを運営する北三陸塾関係者3名にもインタビューを実施した(表2).

表2 インタビュー協力者の概要

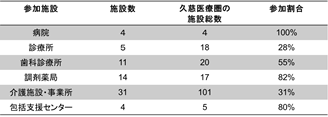

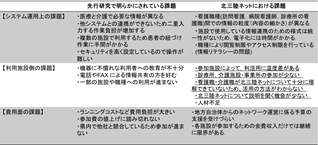

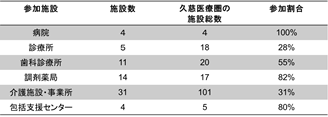

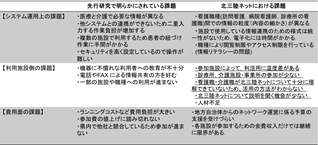

インタビューの結果から,北三陸ネットの参加割合を施設別でみると,診療所と介護施設・事業所が他よりも低い傾向にあった(表3).さらに,北三陸ネットの参加割合が低い要因として,北三陸ネットについて,説明を聞く機会が少ないことや,看護職・介護職が北三陸ネットについて十分に理解できていないため、活用の方法がわからないなど,北三陸ネットそのものについての理解が進んでいないことがうかがえた.さらに,職種により閲覧制限やアクセス制限を行っていることなど,利用を進めていきたくても制限があることなどが挙げられた.これらの要因は,全国調査の結果には表れていない要因が含まれていた(表4).

表3 北三陸ネットの参加状況(2023年9月時点)

表4 北三陸ネットの活用を阻害する要因

4 今後の具体的な展開

患者情報を地域で連携する最大の目的は,「その人らしい人生を住み慣れた場所で継続できる」ことであり,それを支援する看護・介護職の人的、電子的ネットワークの構築とよりよい利活用が基盤にある.

まずは,人的ネットワークの構築を喫緊と課題とし,そのうえで北三陸ネットのさらなる利活用に向けて,皆で知恵を出し合える環境づくりが重要である.

5 謝辞

本調査研究にご協力いただきました,細谷地先生,村田先生,協力者の皆様へ深謝申し上げます.