|

R05北いわて地域活性化推進研究

「社会福祉法人による「福祉でまちづくり」の実践とモデル構築」PDF

研究代表者:社会福祉学部 宮城好郎

共同研究者: 若林一恵(社会福祉学部)、鈴木淳一(社会福祉学研究科博士後期課程)

|

<要旨>

本研究では、社会福祉法人による福祉教育を基盤とした「福祉でまちづくり」の実践と検証を行いながら可能性と課題を分析し、実装に向けた仮説的なモデル構築の検討を目的とする。社会福祉法人による高等学校・中学校への「福祉教育」の実践からは、対象者の課題解決への関心や地域への愛着の高まること、さらに死生観教育により生徒自身の死生観を深めること等の効果が見られた。さらに、温泉施設の指定管理受託事業では、事業上は地域経済や利益を考えていく観光施設の管理ではあるが、一義的には地域福祉の向上に努めていくという経営理念をもって実践していることが分かった。最後に、社会福祉法人の公益性及び事業性を要する「両立経営」に沿った仮説的モデルを示した。

1 研究の概要(背景・目的等)

近年、社会の変容に伴い、地域で求められている福祉的なニーズが多様化・複雑化し既存の制度・サービスでは十分に対応できないケース(制度の狭間)が増加している。2017年に「社会福祉法等の一部を改正する法律」が施行された。これにより社会福祉法人は、高齢・障害・児童等の分野の別を問わず、地域における様々な福祉需要にきめ細かく対応し、あるいは制度の狭間に陥っている者を救済していく取り組みが求められることになった。この公益的な取り組みの例示として、まちづくり等が示唆されているが、こうした視座からまちづくりに取り組んでいる社会福祉法人は、岩手県内ではほとんどないのが実情である。

地域住民が主体となり行政等と連携・協働していくことはまちづくりの核となる部分である。しかし、過疎地や中山間地域では、少子高齢化や都市部への人口流出を背景として、まちづくりの「担い手不足」や「地域による取り組み状況の格差」といった課題がある。超高齢化や人口減少が急激に進行してなかで、持続性を担保し得る主体である、「社会福祉法人」によるまちづくりが急務となっている。

そこで本研究では、北いわてエリアの地域(洋野町及び久慈市)をフィールドに、社会福祉法人による「福祉でまちづくり」事業に係る「福祉教育」「指定管理受託事業」の実践について検討する。さらに、社会福祉法人による持続可能な「福祉でまちづくり」事業に不可欠な仮説的なモデル構築に向けた検討を行うことを目的とする。

2 研究の内容(方法・経過等)

以上を踏まえて、以下の4点の達成目標を設定した。

(1)大野高校(普通科)・久慈東高校(介護福祉系列)、大野中学校(3学年)への福祉教育を、社会福祉法人と関係機関・との連携で実践し検証を行う。福祉教育の内容は、①社 会福祉の基礎的学習支援、②地域への愛着の醸成、③死生観の構築」への寄与を目的に実施した。

(2)社会福祉法人琥珀会(以下、琥珀会)が運営する温泉施設の指定管理受託事業における「まちづくり」への可能性と課題について検証する。

(3)社会福祉法人が主体となり実施する「福祉でまちづくり」のモデルの構築に向けた検討を行う。

(4)社会福祉法人による「福祉でまちづくり」の横展開として新たな社会福祉法人との包括連携協定を締結する。

なお、(1)(2)については、本学社会福祉学部4年生(宮城ゼミ)の卒業課題研究として協働で実施、検証を行った。

3 研究の成果

3.1 福祉教育

①社会福祉の基礎的学習支援

社会福祉法人みちのく大寿会(洋野町大野以下、大寿会)が主体となり、大野高校での福祉教育(総合的な探求の時間)を実施した(授業は、7月~10月まで5回実施)。福祉事業者による福祉教育は、福祉専門職や施設利用者などの資源を活かしながら専門的な知識や、広い視点での学びを提供することができた。社会福祉に対するイメージの変化や、福祉を自分事として捉えるという気づきが得られた等の効果が、アンケート・ヒアリングから示された(大石.2023)。

②地域への愛着の醸成

大野中学校の総合的な学習「ひろの学」の授業の一環として、生徒の地域への愛着育成を主眼とする福祉教育を研究代表者で宮城と、大寿会の協働で実施した(授業は、7月~10月まで10回実施)。3年生のアンケート(悉皆調査、自由記述はテキストマイニングを行った)や、生徒2名と担当教員3名のヒアリングから、福祉教育によって地域住民一人ひとりの「暮らし」や地域のために貢献している人々や社会福祉法人の存在に目を向けることで、地域の魅力や課題の発見が促進され、それらに真剣に向き合おうという視点を獲得したことが示唆された。地域社会と結びつけた福祉教育の実施を通じて、生活する地域に「自分のまち」としての特別な感情が芽生え、地域の多様な魅力に気づくとともに、それらを大切にしようとする意識変化によって、地域への愛着が深まると考えられる(元野2023)。

③ 死生観の構築

久慈東高校(介護福祉課程)の2年生を対象として死生観授業を実施した(8/24,8/25,8/28の全3回)。受講した生徒や、担当教員にアンケート調査を実施した。生徒自身の命に関する考察を深め、終末期ケアに対する関心の増加、死に対する恐怖や不安の軽減、「生」だけでなく「死」についても理解を深め両者を関連付けて考える思考の変化といった効果が見られた。また、自身の生き方や死への受け止め方に気づきを得て、自らの死生観について考えることにつながることが示された(畠山2023)。

3.2 琥珀会による温泉施設の指定管理受託事業

ヒアリング調査や参与観察調査等から事業運営の初期段階においては地域におけるニーズを把握していくことが社会福祉法人のまちづくり事業に必要な視点であり、同時に強みでもあることが琥珀会の実践を通して明らかになった。温泉がある地域は少子高齢化や人口減少が進む中山間地域であり、地域でのつながりが脆弱である。このような地域に対して、事業の計画段階から実際に地域に出向いてニーズ調査を行い、地域住民を巻き込みながら事業運営を考えていくことで、地域住民が抱える困りごとだけでなく、その地域の特性や強みなどにも目を向けることが、地域を十分に理解したうえで事業を展開していくことができたと考えられる(二子2023)。事業の継続性から指定管理料の設定が課題となる。

3.3 新たな社会福祉法人との包括連携協定を締結

令和5年5月に久慈市にある社会福祉法人天神会と、岩手県立大学社会福祉学部宮城研究室は、相互の実践及び学術研究等分野で連携を深め、協力関係を推進するため、包括連携協定を締結し、高齢者福祉サービスを提供する社会福祉法人だけでなく、種別の異なる社会福祉法人(子ども、障害者等)への横展開を図った。

3.4 モデル構築への検討

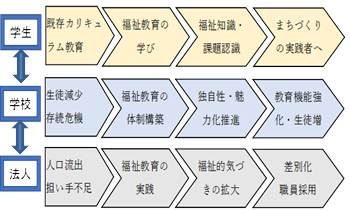

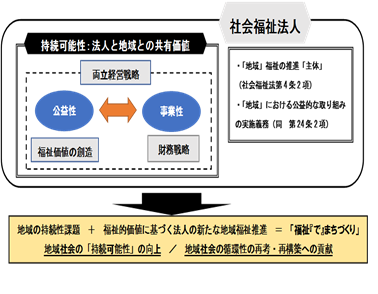

まず、本研究の実践に対する第三者によるレビュー(注)から、社会福祉法人は、まちづくりの主体としての適格性、妥当性を有していることを確認した。「まちづくり」の基盤的な価値創出のため、「福祉教育」を継続的に実践していくことを中核に据える必要がある。福祉教育に取り組むことで、現に福祉的課題を多く抱える地域社会の持続可能性、多様な社会的課題に囲まれることが自明である中高生のキャリア教育の持続可能性、少子化により存続が危ぶまれる中学校・高校の魅力化を通じた持続可能性、担い手不足により事業存続が不安視される社会福祉法人の持続可能性、といった多様な主体のサステナビリティに関係する(図1)。

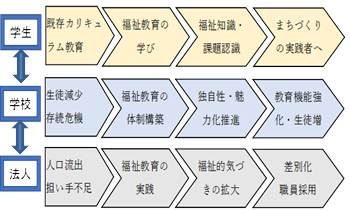

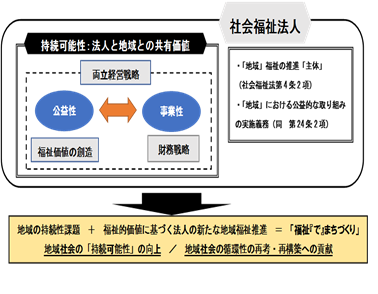

一方で、社会福祉法人をまちづくりの主体と見込む場合に、課題となり得る側面が2点存在する。それは、「公益性」と「事業性」である。事業性は、公益性を永続的に発揮するための推進力と位置づけられる。社会福祉法人の「福祉でまちづくり」は、公益性と事業性、双方の「両立経営」が何より肝要となる。本研究の実践事例は、まさしく両立経営の重要性を示唆したものである。換言すれば、社会福祉法人と地域社会、双方が相互作用を伴う価値の「共有」を可能とする点に、公益性と事業性の「両立経営」には大きな意義があると言える(図2)。

図1 社会福祉法人による福祉教育の意義(鈴木作成)

図2 社会福祉法人による両立経営の仮説モデル(鈴木作成)

4 今後の具体的な展開

研究の知見を大寿会・琥珀会等と共有し、社会福祉法人による「福祉でまちづくり」の実践の充実に向けた方策を検討する。また、本稿で仮説的示した両立経営モデルの精度を高めるとともに、横展開等さらなる実践の充実を図る。

5 謝辞

本研究にご協力いただいた社会福祉法人、高等学校、中学校、そして2023年卒宮城ゼミ各位に御礼申し上げる。

【注】

公益財団法人未来工学研究所の多喜沢操児氏、東京未来大学の白石雅紀准教授からレビューを受け、多くの示唆に富む助言を頂いた。

【引用文献】

以下、1)~4)岩手県立大学 令和5年度卒業課題研究より

1)大石迪子(2023),高齢者福祉事業者の行う福祉教育に関する研究

2)元野和香子(2023),地域への愛着を育むための福祉教育に関する研究

3)畠山綾乃(2023),介護福祉士養成教育における死生観の構築に関する研究

4)二子陽也(2023),社会福祉法人の観光施設管理事業を通した地域貢献のあり方について