|

R05北いわて地域活性化推進研究

「久慈地域の観光展示施設の魅力を高めるための知的ガイドシステムの構築と研究」PDF

研究代表者:ソフトウェア情報学部 蔡大維

共同研究者:久慈市産業経済部商工観光課

|

<要旨>

久慈地区は、人口減少や少子高齢化、自然災害などにより、地域経済の停滞という課題に直面している。本研究では、久慈市商工観光課と連携し、岩手県立大学の研究グループが独自の赤外線データ放送技術と高機能携帯情報端末を基に、最先端のAI技術であるChatGPTを活用して、久慈地下水族科学館で知的ガイドサービスと経営管理データの自動集計・可視化を実現した。本研究の知的観光案内システムと観光客の嗜好に対応できるガイドサービスを活用することで、観光施設の魅力化と活性化を図り、地域経済を支える活発な観光産業を育成することが期待される。

1 研究の概要(背景・目的等)

久慈市は、岩手県の沿岸北部に位置しており、東側は太平洋に面し、三方を山に囲まれている。総面積624平方キロメートル の約9割が林野であり、海にも面していることから、 一次産業が基幹産業となっている。 観光面においては国内有数の産地である「琥珀」や NHK 連続テレビ小説「あまちゃん」で活躍した 「北限の海女」 など地域特有の資源を活用している。東日本大震災や平成28年台風第10号、令和元年台風第19 号と立て続けに甚大な被害を受けており、復旧・復興は順調に進んでいるものの、まだ途中段階にある。図1と図2に示されるように、全国と比べて、久慈市の人口減少や高齢化は年々深刻化しており、 人口構造の変化による様々な問題への対応が必要となっており、地域社会に大きな影響を与えている。現在の久慈市の雇用の大きな受け皿となっている建設業や製造業は、復興事業の収束に伴い規模縮小が進めば雇用維持は難しくなることが予想されている。一方、現在は、生活関連・娯楽業及び宿泊・飲食業等は就業者数が少ない状態であり、今後、久慈地域に人の流れを増加させる観光事業が拡大されれば、新たな雇用の受け皿となる可能性が充分に期待できる。残念ながら、久慈地域に点在する観光展示施設は従来の展示サービスしか提供できないため、館内のガイド不足や来館者の多様なニーズに対応できない状況にある。さらに、館内のサービスが単一であるため、リピーターが少なくなっている。特に、オフシーズンの閑散期には来館者数が極端に少なくなり、正常な経営を圧迫する状態に陥ることがある。観光展示施設も来館者のニーズを十分に把握できず、経営改善の努力も限界が見えてきている。久慈地域は、人気観光スポットが不足しており、観光の人気が低い状況が続いている。そのため、久慈を訪れる観光客も少なく、観光関連の宿泊や飲食などのサービスも低調である。この影響で、現在の久慈市内には観光ホテルが存在しないという厳しい状況がある。久慈地域の観光振興には、魅力的な観光スポットの開発や既存のスポットの再構築が不可欠である。この局面を打開するには、岩手県立大学と久慈地域が協力し、魅力的な人気観光スポットを増やすことが重要である。このような大学との連携によって、久慈地域に新たな魅力を生み出し、観光客の増加につながることが期待される。

米国のオープンAIが公開した対話型AIの『ChatGPT』が、世間の大注目を集めている。このChatGPTや今年3月に公開された進化版のGPT-4は、先に述べた問題や課題を解決する大きな可能性を示している。この新しい技術を活用したアプローチと応用システムを開発することで、中小の観光展示施設でも簡単にガイドとクイズのコンテンツを拡充・更新することができるようになる。そして、この注目されるGPT技術と岩手県立大学が既に実用化を実現した展示案内システムを融合させることによって、人材や財政など課題を直面している中小観光展示施設を魅力的な観光スポットに変貌させ、地域の観光産業を大いに推進することができるであろう。

この研究では、久慈地域を魅力的な地方都市として発展させることを目的としている。そのため、久慈地域の豊かな自然資源を活かした観光業を振興し、地域の活性化を実現することが最大の目標である。これにより、久慈地域が観光地として注目され、観光客の増加による経済効果が期待できる。また、地域の活性化により、住民の生活が豊かになり、人口減少の問題も解決することができる。この研究を通じて、久慈地域の自然と人文の豊かな魅力を多くの人々に知ってもらい、地域の発展に貢献することが期待される。

本研究の基盤になる岩手県立大学が開発した小型のガイド端末を用いる知的観光案内システムを構築することで、展示内容の魅力を感じさせるガイドサービスを提供する。また、来館者の行動や好みに合わせたガイドを提供するには、同じ展示物でも複数のバージョンのガイドとクイズを事前に用意する必要がある。展示内容に関する専門知識を持たない職員にとっては、これらのコンテンツを作成することは困難である。ChatGPTを活用するコンテンツの自動作成アプローチと取り組みを開発することで、観光施設にとってネックになる自分でコンテンツが作成できない課題を解消し、来館者の行動や嗜好に対応する展示関連のガイドやクイズのコンテンツの量産を低コストで実現する。

ガイド端末が自動的に記録した来館者行動のログデータを活用し、新しい知的ガイドの取り組みを開発することで、来館者の多様化なニーズに合う知的なガイドサービスを提供する。来館者行動のログデータを用いて、展示コーナーの人気度を反映する利用履歴のデータベースを構築し、ヒートマップなどによる施設の利用状況の可視化機能を開発することで、来館者の動線や利用状況を把握し、展示物や設備の配置の最適化など、館内の改善に役立てることができ、施設運営のDX化と高度化を推進する。

2 研究の内容(方法・経過等)

まず、知的ガイドシステムとしての「かめきちガイドシステム」は図1のように構成されている。

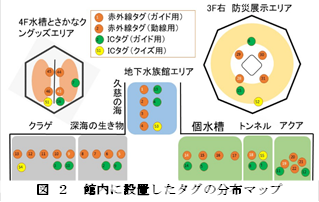

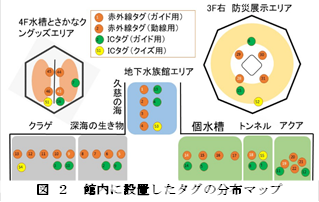

このガイドシステムは、来館者向けの館内エリアでのサービスと、運用サポートを行う事務エリアのサービスから成り立っている。岩手県立大学が独自に開発した赤外線高速通信技術と組み込み実装技術、小型携帯情報端末を用いて、見学履歴に基づいて適切なクイズを出題する新しい知的案内機能を実現するファームウェアが開発された。来館者向けのガイドサービスとして、図2に示されるように、もぐらんぴあの館内展示エリアに赤外線タグ26個とICタグラベル21個を設置し、各展示コーナーに関する解説やクイズサービスを提供している。

本研究で、専用のガイド端末20台を製作し、来館者向けのガイドサービスを提供している。また、来館者向けのサービスと運用状況の管理のために、事務室にはスタンプラリー管理、端末の充電、データ更新、コンテンツ編集、利用状況の集計などをサポートするハードウェアとソフトウェアが備えられている。さらに、生成AIのChatGPTを活用して、ガイドやクイズの作成をサポートする枠組みを構築し、来館者のニーズに合ったコンテンツの拡充作業を省力化しながら実現した。図3は作成したガイドとクイズのコンテンツ画面の一部である。

3 研究の成果

本研究の主な目的は、久慈市が策定した「久慈市人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生総合戦略」を実現するために、観光作業の振興で久慈市の社会、雇用、そして経済の課題を解決し、持続可能で豊かな経済社会を実現することである。したがって、地域経済を支える活発な観光産業を育成するために、既存の観光施設の魅力化と活性化は不可欠である。久慈市商工観光課、久慈地下水族科学館、岩手県立大学の緊密な協力で、開発された知的観光案内システムは、観光展示施設が長年にわたって蓄積してきた展示ノウハウや豊富な実物展示などを活用して、久慈地区の魅力的な観光スポットを充実する効果が期待されている。更に、本研究で構築されたガイドシステムはそのままで通用運用でき、直ちに観光促進の効果を発揮し、久慈地域の観光客を増やし、周辺の宿泊や飲食やお土産などの販売を促進することが可能になる。久慈地下水族科学館のガイド開発では、ChatGPTなど新しい技術を活用し、ガイドシステムに関する新しい機能や技術の開発も可能になり、現場の利用データを収集し、大学の学術研究も一層促進する。

4 今後の具体的な展開

今後、もぐらんぴあにある石油文化ホールのガイドサービスを追加し、ガイドスポットを約50箇所に拡大する予定である。本研究で構築したシステムと確立した枠組みを活用して、これから拡大するインバウンド向けのサービスを強化する。観光案内サービス運用中には、岩手県立大学が定期的に運用状況を確認し、必要なサポートを提供する。また、SNSとの連携や会員カードサービスの導入など、リピーター向けの付加価値サービスを展開する計画もある。この研究で確立した技術とノウハウ、サービス運用モデルは、久慈地域を含む県内外の他の観光展示施設への展開も十分可能である。