|

R04北いわて・三陸地域活性化推進研究

「避難疲労による精神的健康度低下を低減する触覚デバイスの活用と評価」PDF

研究代表者:ソフトウェア情報学部 山邉茂之

共同研究者:株式会社 エンサウンド

|

<要旨>

本研究では,避難所生活で不安から孤独感や閉塞感など他人と関りが減ることで生じる心のストレスを,視覚と聴覚だけでなく触覚による刺激も追加し,皆で同時に感覚を共有することでの一体感(同調性バイアス)を促すことで,ストレス低減を図ることを目的とする.感覚の共有が安心感につながると考え,心拍とヘモグロビン量の計測,ストレスで増減する唾液アミラーゼを計測して定量的な評価を行う.実験から,会話が継続的に続かない場合でも触覚刺激を付加する体験を共有することで,会話と同程度の状態を維持できることを示した.

1 研究の概要(背景・目的等)

東日本大震災を代表とする大小の地震や豪雨が継続的に続くこの東北地方において,その都度,避難を余儀なくされる場合も多く,避難生活の長期化により避難者の疲弊や不安から精神的健康度の低下が多く報告されている.森山ら1)は,精神的健康度を身体活動による予防理学療法にて低減を図ったが,精神的健康度と身体活動量に因果関係は示せなかった.この避難疲れは,各地域での課題であり,専門家によるヘルスプロモーションにて対応しているが,人数の関係で行き届いていないのが現状である.

今までのアプローチの多くは,対個人が多く,避難者同士のコミュニケーションによるアプローチとしては会話が主となるが,会話が続かないなど持続的ではない.効果の大小は,その話題に共感する人数が多いか否かで決まり,共感する人数が少なければ短時間で終わってしまい効果も小さい.つまり,"皆で共感"できるものを提供すれば持続的に効果を出すことが期待できる.

共感を促すデバイスとして活用するのが,聴覚への刺激は振動に起因していることから,振動を触覚刺激に変換できるクッションスピーカーを用いる.特徴は,普通のスピーカーと比べ,軽くて柔らかいため,人に直接触れて自身の背中を伝達関数として音を触覚で体感できる.軽さを活かし,急な非常時でも直ぐに避難所に用意が可能で利便性が非常に高いのも特徴である.

図1:背もたれと背中の間にクッションスピーカー配置

避難場所は地域性が高く,一例を挙げると,地域のお祭りや花火の愉しい場の音源があれば,クッションスピーカーでその場にいるかの臨場感を与え,他の人と同じものを体験し情報共有することによる一体感が同調性バイアスとなり安心感に繋がると考えている.この安心感が避難疲れを緩和し,避難中でもコミュニケーションが形成できる一助になると期待しており,有用性を実験にて検証していく.

2 研究の内容(方法・経過等)

愉しさをどのように評価するかは,個人差が大きい部分もあり定量的な尺度で数値化することが非常に難しい感情である.脳波を計測すれば感情の傾向は出てくるが,人によっては脳波計を着けられただけで不快になる場合もあるなど他の要因の影響を受けやすく,脳波は限定的な使い方しかできない.愉しさから心拍数の上昇が考えられるため,心拍数からRRI(R-R Interval)を求めて自律神経機能活性度としてLF,HFを計測する.ただ,LF,HFのみでは,どの感情に起因した変化か定かではないため,本研究ではさらに,毛細血管中のヘモグラビン量を計測する.近藤ら2)は,頭部のヘモグロビン濃度をNIRSで計測し,快・不快イメージに対するヘモグロビン濃度の計測を行っており,感情とヘモグロビン濃度にある程度の相関が認められている.これは,自律神経の内,交感神経が支配的になると毛細血管が収縮してヘモグロビン量が減少し,副交感神経が支配的になると毛細血管が拡張してヘモグロビン量が増加する生理現象を活用している.さらに,このヘモグロビン量の増減から心拍が推定できるため,心拍変動と呼吸変動の心拍変動コヒーレンスを求めることで,感情の起伏を捉える.ヘモグロビン量の増減は,快・不快のみで作用する訳ではないため,他のパラメータで補完するために,不快はストレスとして身体的に影響を与える点に着目し,ストレスを感じると唾液アミラーゼが比較的早く反応するため,実験前と後で唾液アミラーゼを測定し,同時に心拍変動コヒーレンスをリアルタイムで計測し生体情報から定量的に評価する.

触覚刺激を共有することができるクッション型のスピーカーを用い,3名1組でお祭りの映像と音声に起因する振動を感じてもらい,刺激を共有してもらう.

実験では,①会話のみ,②音と会話,③音と振動と会話,④音と振動と映像と会話の4パターンで心拍変動コヒーレンス計測する.実験前には,心拍と呼吸を落ち着かせるためにキャリブレーションを行い,キャリブレーションのコヒーレンスもリファレンスとして計測する.音と映像はさんさ踊りとして,②と③では,音は映像をブラインドにして流した.

実験の対象者を65歳以上の高齢者として,岩手県立大学研究倫理審査(人を対象とする研究)の承認(承認番号:22-7)に基づき,実験前に実験の趣旨や方法を理解いただき,インフォームドコンセントを得て実施した.

3 研究の成果

図2に3名の心拍変動コヒーレンスの結果を示す.コヒーレンスは,無次元である.図2横軸右からキャリブレーション(Ref.),①,②,③,④の順となり,横軸は,心拍と呼吸がコヒーレンスの関係になった際に累計される.縦軸がコヒーレンスの平均値となる.キャリブレーションによって一時的に穏やかな状態にするため,キャリブレーション後は通常,コヒーレンスは徐々に減少する.

ID:G1-1の方は,キャリブレーションで累計コヒーレンスが105となる.①では,G1-1とG1-2が主に会話を行い,G1-3が話を聞く形で進行し,コヒーレンスが58まで低下,話す=呼吸となるため,Ref.に比べ減少したと思われる.②と③の条件では,ほぼ同じ値となり,音と振動がアクティブな刺激となり外的刺激の中でも予期できない刺激となるため,コヒーレンスが下がる可能性が十分あり,G1-1にとっては刺激が強かったと思われる.④は55と①の状態に近く,映像が加わることで得られる音と振動が映像と合致し刺激が予期できるためか,②③と比べると①相当の状態が得られた.

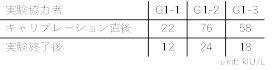

ID:G1-2の方は,③の外的刺激の振動が加わることでコヒーレンスを下げたが,④ではRef.よりも高いコヒーレンスとなり,表1のストレス評価のための唾液アミラーゼの値を見ると減少から,ストレスが緩和していることが分かり,穏やかな状態になっていたと推察される.

ID:G1-3の方は,②の外的刺激の音が加わることでコヒーレンスを下げたが,③④ではRef.より高いコヒーレンスで,かつ表1から唾液アミラーゼの値も下がっており,ID:G1-2と同様,①の会話相当の状態となった.

映像・音と映像・音・振動では,後者の方がコヒーレンスが良いことが既知であり3),③の音と振動と④の音と振動と映像の比較では,映像による視覚刺激のみの影響よりは,聴覚,触覚,視覚の刺激が揃うことによる影響が起因していると思われる.

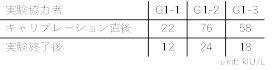

表1:唾液アミラーゼ計測結果

ID: G1-1の心拍変動コヒーレンス

ID: G1-2の心拍変動コヒーレンス

ID: G1-3の心拍変動コヒーレンス

図2:実験パターン別のコヒーレンス

4 今後の具体的な展開

避難場所において,会話が継続的に続かない場合でもクッションスピーカーにより振動刺激を付加する体験を共有することで,3名による会話と同程度の状態を維持できることを示した.今後,データを増やして,明確な有効性を示していく.

5 その他(参考文献・謝辞等)

1) 森山,他,災害による避難を経験した地域在住高齢者の精神的健康度に関連する因子の探索:-身体活動および身体活動規定因子に着目して-,理学療法学Supplement 46S1(0), C-70_1-C-70_1, 2019.

2) 近藤,他,快・不快イメージ課題における頭部酸素化ヘモグロビン濃度の変動~健常者と統合失調症の比較検討~,臨床神経生理学44(1),1-10, 2016.

3) 山邉,他,机上ドライビングシミュレータの体感向上に資する音響-振動デバイス開発,第18回ITSシンポジウム,2020.