|

R04北いわて・三陸地域活性化推進研究

「医療的ケアの必要な子どもを養育している家族の仕事継続への支援」PDF

研究代表者:看護学部 原瑞恵

共同研究者:齋藤沙織、福士友(看護学部)

大和田毅(独立行政法人国立病院機構 釜石病院 小児科医師)、

川村貴子(岩手県立療育センター 看護師)、及川佳子(こずかたこども園 看護師)

|

<要旨>

本研究は、都市部以外の地域において、医療的ケア児を養育している家族の仕事継続への支援を検討することを目的とし、医療的ケア児の家族に面接調査を行った。家族が仕事を継続するためには、子どもの状態や成長に合わせ、仕事とサービスの利用について考え、周囲の人からの医療的ケア児の子育てへの理解と協力が必要であった。仕事の継続を困難にさせるものには、医療的ケア児を育てていることへの負い目や、常に子どものケアに時間をとられ離れられないこと、サービスが少なすぎるため選択肢がないことであった。

1 研究の概要(背景・目的等)

1) 医療的ケア児とは

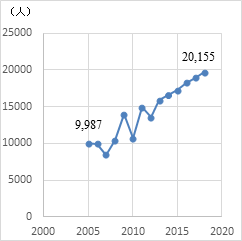

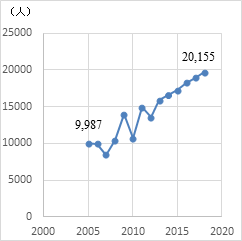

医療的ケア児とは、日常的な医療的ケアと医療機器が必要な子どもである。医療的ケアには、気管切開部・人工呼吸器の管理、吸引、在宅酸素療法、胃瘻・腸瘻・胃管からの経管栄養、中心静脈栄養などある。また、医療的ケア児には、歩ける医療的ケア児から寝たきりの重症心身障がい児が含まれる。また、在宅の医療的ケア児は10年前の2倍になっている(図1)。

図1、在宅の医療的ケア児の推計値(0~19歳)

厚生労働省(2022):

医療的ケア児等とその家族に対する支援施策 医療的ケア児とは

https://www.mhlw.go.jp/content/000846525.pdf

2) 医療的ケア児支援法について

2021年に施行された「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」の目的には、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、

家族の離職の防止が掲げられている。医療的ケア児への支援はすすめられているものの、都市部と都市部以外の地域におけるサービスの地域格

差が課題となっている(図2)。

図2.岩手県の圏域

本研究は、都市部以外の地域において、医療的ケア児を養育している家族の仕事を継続するための状況を明らかにし、必要な支援を検討することを目的とした。

2 研究の内容(方法・経過等)

岩手県の北いわて・三陸地域において、医療的ケアを養育しながら仕事継続の要望がある家族を対象とした。

調査期間は2022年8月から12月であった。調査方法は半構成的面接法とし、調査協力の同意を得た家族に子育てと仕事を両立するうえでの思いや困難な状況を30分程度面接した。分析は質的分析によりカテゴリー化した。

倫理的配慮として、調査協力者には文書および口頭にて研究目的や主旨を説明し、同意を得たうえで面接を行った。この研究は、所属機関の研究倫理審査委員会にて承認を得て実施した(承認番号373)。

3 研究の成果

調査協力を得た家族は6名であり、医療的ケア児は気管切開をし、全介助であった。

面接内容から6つのコアカテゴリーが抽出された(表1)。

1) 家族が仕事を継続するために必要なこと

家族が医療的ケア児を養育しながら仕事を継続するために、「子どもの状態や成長に合わせ、仕事とサービスの利用について考える」ことや「周囲の人からの医療的ケア児の子育てへの理解と協力」が必要であった。

2) 家族が仕事を継続するための後押し

家族が仕事継続への後押しとなるものは、家族が経済的な理由で仕事を望むことや、仕事に対し息抜きややりがいを感じるという家族自身の「仕事をするための価値」であった。

3) 家族が仕事を継続するために困難なこと

家族が仕事の継続を困難にさせるものには「医療的ケア児を育てていることへの負い目」、「常に子どものケアに時間をとられ離れられない」、「医療的ケア児へのサービスが少なすぎるため選択肢がない」こと

あった。

家族は医療的ケア児を受け入れるサービスについて、①預けたいときに預けられないこと、②レスパイト入院の受け入れに制限があることや短期入所がないことなど、緊急時のサービスがないことへの心配、③医療的ケア児のケアをできる看護師が不足していること、④行政や相談窓口のサービスへの対応が整っていないことについて、都市部と比較しサービスが少なすぎるため選択肢がないことを語っていた。

以上より、家族が仕事を継続していくためには、次の3つの支援が必要であるが示唆された。

〇 医療的ケア児の状態の変化や、家族が常に児のケアに時間を要している状況を考え、子どもの状態や家族の状況を定期的に把握し、子どもの成長に応じて仕事とサービスの利用について相談できるシステムの構築が重要である。

〇 子どもの状態や家族の状況に合わせ、都市部以外の地域において利用できるサービスを、都市部の医療機関と協働し考えていく必要がある。

〇 医療的ケア児が利用できるサービスを増やすだけでなく、都市部以外の地域において、状態が変化しやすい多様な医療的ケア児の対応が可能な看護師の確保および育成が必要である。

表1 医療的ケア児を養育している家族の仕事を継続するための状況

|

コアカテゴリー

|

主なカテゴリー(抜粋)

|

|

子どもの状態や成長に合わせ、

仕事とサービスの利用を考える

|

子どもの体調により仕事やサービスの利用が決まる

|

|

子どもの成長とともにサービスが必要になる

|

|

子どもの状態やケア方法を理解することで家族の負担が減る

|

|

仕事と育児の配分を考える

|

|

周囲の人からの医療的ケア児の

子育てへの理解と協力

|

子どものケアについて家族の協力がある

|

|

きょうだいの育児への協力がある

|

|

子どものケアを手伝ってくれる人がいる

|

|

仕事をするための価値

|

経済的な理由で仕事をする

|

|

息抜きのため仕事をする

|

|

仕事にやりがいを感じる

|

|

医療的ケア児を育てていることへの

負い目

|

子どものケアを頼みづらい

|

|

仕事を休むことが申し訳ない

|

|

きょうだいに負担をかけていることを気にする

|

|

医療的ケア児のほかにも介護の必要な家族がいる

|

|

常に子どものケアに時間をとられ

離れられない

|

常に子どものケアに時間をとられる

|

|

子どもから離れられない

|

|

医療的ケア児へのサービスが少なすぎるため選択肢がない

|

医療的ケア児へのサービスが少なすぎて、預けたいときに預けられない

|

|

緊急時のサービスがないことを心配する

|

|

看護師がケアできないため、レスパイト入院ができない

|

|

常時ケアしてくれる看護師がいない

|

|

行政や相談窓口のサービスへの対応が整わない

|

4 今後の具体的な展開

医療的ケア児を養育している家族が仕事を継続していくためには、子どもの状態や家族のケア状況を把握し、子どもの成長に応じて仕事とサービスについて相談できるシステム構築や、都市部以外の地域でも医療的ケア児の対応できる看護師の確保と育成を検討していきたい。

5 その他(参考文献・謝辞等)

面接調査にご協力いただいたご家族の方、北いわて・三陸地域に居住している医療的ケア児とその家族についての状況について情報提供していただいた方々に、心より感謝申し上げます。