|

R04北いわて・三陸地域活性化推進研究

「北いわて・三陸地域の市町村における産前・産後ケアの実際 ~地域特性に添った妊娠期から子育てまでの切れ目のない支援に向けた基礎的研究~」PDF

研究代表者:看護学部 福島裕子

共同研究者:アンガホッファ司寿子、金谷掌子、谷地和加子、伊藤沙織、山内侑里(看護学部)

横澤貴子*、松崎浩恵*(*:岩手県保健福祉部)

|

<要旨>

本研究では、北いわて・三陸地域を含む県内市町村の子育て世代包括支援センターに勤務する助産師を対象に、無記名の質問紙調査を実施した。18市町村の21名から回答があった。産後ケアには全員が従事していたが、8割は非正規雇用であった。助産師は専門性が発揮できる業務にやりがいを感じている反面、他職種との価値観の相違や連携の難しさ、非正規雇用の業務の難しさも感じていた。7割以上が他の市町村で勤務する助産師との交流を希望していた。今後は、市町村で勤務する助産師のニーズ充足や課題解決に向けた研修会等を企画し、切れ目のない支援の充実をさらに目指す。

1 研究の概要(背景・目的等)

岩手県の一年あたりの出生数は減少の一途をたどっており、特に北いわて・三陸地域は出生数の減少が顕著で、出産場所がある市町村も限られている。そのため、離れた地域の病院や医院で出産し、居住地域に退院してからの、切れ目のないきめ細やかな産前・産後ケアが、母親の孤立や虐待を予防するためにもよりいっそう重要となる。令和2年度までに全国の市町村に「子育て世代包括支援センター」の設置が推奨され1)、岩手県においても全市町村で取り組まれ、複数の助産師が働き始めている。しかし開始したばかりであることから、助産師による産前・産後ケアの内容や役割・位置づけは、各市町村において模索されている段階である。また、産後ケア事業に取り組んでいる助産師は、病院とは異なる市町村で、虐待疑いや精神疾患合併などの事例と出会い、対応に苦慮しているという報告もあり2)岩手県の市町村で活躍し始めた助産師も同様と推測される。

そこで本研究では、北いわて・三陸地域の市町村の子育て世代包括支援センターに勤務している助産師を対象に質問紙調査を行い、助産師としての活動状況や多職種連携の実際、学習ニーズを明らかにする。この調査により、市町村で活動する助産師が連携できるネットワークの整備や研修体制を具体的に構築することが可能となる。また調査結果を各市町村に還元することで、子育て世代包括支援センターのさらなる充実が期待できる。

2 研究の内容(方法・経過等)

北いわて・三陸地域の20市町村の子育て世代包括支援センターで産前・産後ケアに従事する助産師を対象に、無記名の自記式質問紙調査を行った。なお比較対象とするため、県内他地域13市町村の助産師も対象とした。具体的な調査方法は以下である。

調査方法は、まず各市町村担当部署あてに調査協力依頼を文書により行い、協力が割られた市町村から、助産師人数と質問紙送付部署を返信用葉書に記入し返信していただいた。必要部数の質問紙セットをその部署に送付し助産師に配布してもらった。その際目的等の説明は一切せずセットのみ配布してもらった。質問紙にはQRコードを付し、返送ではなくフォームで回答することも可能とした。回答された質問紙の返送または質問紙フォームへの回答をもって調査協力への同意を得たものとした。

調査内容は属性、現在の勤務内容や、実践におけるやりがいや困難、課題、学習ニーズや他市町村助産師との情報交換のニーズの有無で、令和5年1月から3月末に調査を実施した。本調査は岩手県立大学研究倫理審査委員会の承認を受けて実施した(承認番号418))。

3 研究の成果

1. 県内の市町村で勤務する助産師数

岩手県内33市町村のうち、23市町村より葉書が返送された(回答率69.7%)。1~2名の助産師が勤務しているのは18市町村で、助産師数は合計22名、うち北いわて・三陸地域の市町村に勤務する助産師数は13名であった。助産師が勤務していないと回答があった市町村は2市2町2村で、うち北いわて・三陸地域は1町2村であった。助産師がいて質問紙配布の承諾のあった市町村は18市町村で、計22名の助産師への質問紙を市町村に郵送し、配布依頼を行った。

2.助産師対象の質問紙調査結果

18市町村から22名の助産師に質問紙を配布していただき、そのうち21人から回答があった(回答率95.5%)。

1)属性

21名のうち、市町村の正規職員として雇用されているのは4名(19%)のみで、8割近くが非正規の雇用であった(図1)。勤務場所は兼務も含め、市13名(61.9%)、町7名(33.3%)、村1名(4.8%)であった。平均年齢は55歳で28歳から74歳と幅があり、助産師の経験年数も平均19.2年で3年から47年と幅があった。市町村勤務の平均年数は6.7年で、短い助産師は1か月、長い助産師は28年であった。アドバンス助産師は4名(19%)であった。

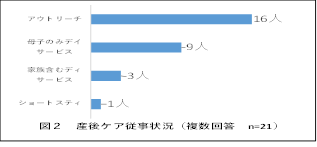

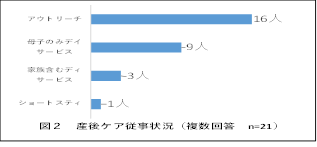

2)産後ケアへの従事状況

21名全員が、市町村の産後ケア事業に従事していた。形式はアウトリーチ16名(76.2%)と最も多かった(図2)。産後ケアとして実際に行っているケアは多岐にわたっていた。最も多かったのは「産後の母親の身体面・心理面のアセスメント」20名(95.2%)で、次いで「授乳相談」「育児相談」「乳房ケア」「子どもの発育のアセスメント」「社会資源の紹介」で19名(90.5%)、「家族や家庭環境など社会的側面のアセスメント」が18名(85.7%)であった。

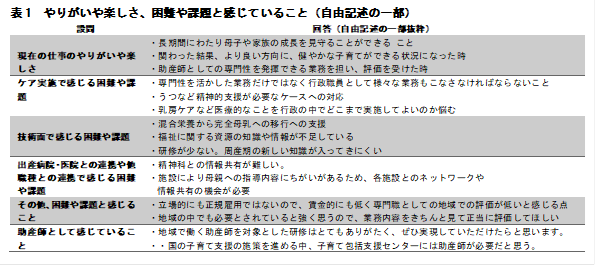

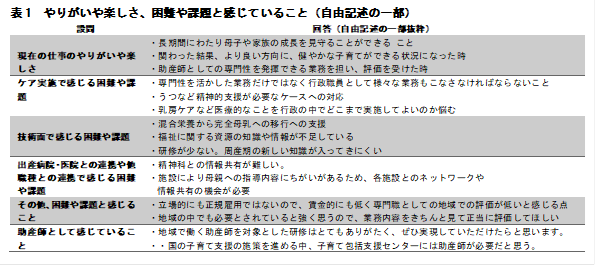

3)市町村の子育て世代包括支援センターで勤務することのやりがいや楽しさと困難や課題と感じていること(表1)

やりがいや楽しさ、その一方で困難や課題と感じていることを自由記述で尋ねた。その結果全員から回答があった。

助産師たちは、専門性を発揮できる業務を担い、母子の健康支援や子育て支援を長期にわたって実施でき、継続した見守りができることにやりがいや楽しさを持っていることが分かった。

一方、困難や課題と感じていることを項目に分けて尋ねた。

結果、「ケアの対象、内容、実施方法」では、精神疾患などハイリスク事例への対応や専門以外の行政職としての業務量、「知識や技術面」では福祉資源の知識不足や最新知識を得る研修の場が限られていることが挙げられていた。「病院や医院、他職種との連携」においては、精神科との情報共有や施設ごとに指導内容や価値観に相違があることでの連携の難しさが挙げられていた。また、正規雇用ではないことや、業務内容を正当に評価してほしい、などの記載もあった。

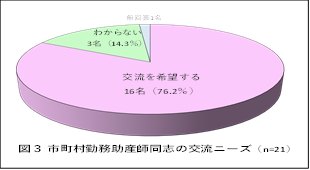

4)市町村で働く助産師のニーズ

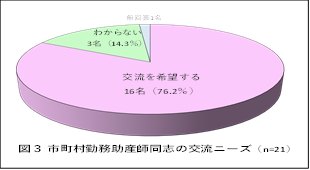

学習ニーズは、授乳支援や心理的サポート、参加型の教室運営などの実践的な内容が多くあった。また、7割以上の助産師が他の市町村で勤務する助産師との交流の場を希望していた(図3)。

4 今後の具体的な展開

今回把握できた調査結果を共同研究者である岩手県保健福祉部と共有し、県内の市町村における助産師の専門性を活用した切れ目のない支援の充実に向けた方策を検討する。

また、市町村で勤務する助産師を対象とした研修会を企画し、相互の情報交換やネットワークづくり、そして学習ニーズの充実を目指す。

5 謝辞

調査にご協力をいただきました市町村及び助産師各位に御礼申し上げます。

【引用文献】

1)厚生労働省(2020),産前・産後サポート事業ガイドライン 産後ケア事業ガイドライン

2)日本助産師会安全対策委員会(2021), 助産師が携わる産後ケア事業に関するアンケート結果、助産師, 75(3)、p64-66.