|

R03北いわて・三陸地域活性化推進研究

「これからの「学校を核とした地域づくり」の研究」PDF

研究代表者:高等教育推進センタ- 渡部 芳栄(分担研究者:畠山 大,井上 一彦)

共同研究者:星 俊也 (八幡平市教育委員会)

|

<要旨>

本研究では,2015年中央教育審議会答申を受けて政策的にも変化が求められている学校と地域の連携・協働について,全県小中学校へのアンケートを通して①北いわて・三陸地域の特質と課題を浮き彫りにすること,②新しい取組への転換に向けた同地域の課題を明らかにすることを狙いとした。分析の結果,両地域とも成果は感じているものの,北いわて地域では協議会への一元化(負担)とも見える様子や,三陸地域では相対的に協議会の議論の少なさが見られた。「両輪」の必要性も含めた望ましいバランスのあり方について,今後他地域との一層の比較分析が必要である。

1 研究の概要(背景・目的等)

2015年の中央教育審議会答申「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について」(以下,協働答申)は,これからの学校と地域の連携・協働の姿として「地域とともにある学校」「子供も大人も学び合い育ち合う教育体制」「学校を核とした地域づくり」の3点を示した。それぞれ学校経営と社会教育の潮流を汲みながらも,同答申では具体的にコミュニティ・スクール(以下,CS)と地域学校協働本部(以下,本部)の一体的・効果的な推進を目指すとし,相互に補完し,高め合い,両輪となって相乗効果を発揮するように求めた。岩手県全体では,教育振興運動(以下,教振)やいわて型CSという県独自の地域との連携・協働の歴史があるが,それらの取組の転換が求められていると言ってもよい。そこで本研究では,①学校と地域との連携・協働について,北いわて・三陸地域の特質と課題を浮き彫りにすること,②それらを踏まえ,従来の取組から新しい取組への転換に向けた,同地域の課題を明らかにすることの2点を研究の目的とした。

2 研究の内容(方法・経過等)

本研究では令和3年7月〜8月にかけて,岩手県内のすべての公立小中学校(444校。なお,義務教育学校は中学校に含めている。)に対して「学校と地域の連携・協働に関する調査」を送付した。本調査では,協働答申に示された先の3つの方針が岩手県においてどの程度進んでいるのか,どのような成果が上がっているのか,課題があるとしたら何かについて明らかにするため,学校運営協議会(以下,「協議会」)及び本部等の整備状況と現状・成果・課題について尋ねる項目を設定した。なお,本調査では本部と教振の推進組織を同等のものとして回答を求めた。それは,本部が推進する活動と教振には類似性が見られ,政策的にも令和2年3月に出された「岩手県「地域学校協働活動・教育振興運動」推進5カ年プラン(令和2年度〜令和6年度)」において,協働活動と教振を総合的かつ一体的に推進すると述べられていることによっている。なお,回答は校長・副校長など,学校と地域の連携・協働に詳しい方にお願いした。個人情報や心身の状態等を尋ねるものではないため大学の研究倫理審査は受けていないが,個別学校名が特定される形での公表は決してしないこと,回答しにくい質問項目へは無理に回答する必要はないこと,調査に協力しなくとも不利益になることは一切ないことを調査依頼文書において説明した。調査の結果,回収率は86.0%(小:88.1%,中:81.9%)とかなり高い結果となった。以下の報告では,八幡平市,岩手町,葛巻町,二戸市,一戸町,軽米町,九戸村,久慈市,洋野町の9市町村を「北いわて」地域,岩泉町,野田村,普代村,田野畑村,宮古市,山田町,釜石市,大槌町,住田町,陸前高田市,大船渡市の11市町村を「三陸」地域,盛岡市,滝沢市,紫波町,矢巾町,花巻市,雫石町の6市町を「県央」地域,北上市,西和賀町,遠野市,金ケ崎町,奥州市,平泉町,一関市の7市町を「県南」地域と表現する。調査回答校の内訳は,北いわて地域78校,三陸地域78校,県央地域114校,県南地域112校であった。

3 研究の成果

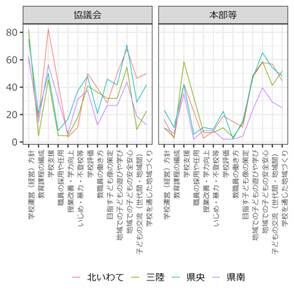

図1 協議会・本部等の整備状況

図1は,地域別に協議会と本部等の整備状況を見たものである。「両方」「協議会のみ」をあわせた割合が協議会を整備している学校の割合になるが,その割合については県央や県南よりも北いわてや三陸で高い。つまり,協議会の導入自体はむしろ進んでいる地域と言える。一方で,協議会も本部等も整備していない「整備せず」の割合は,北いわてや三陸は県南よりは低いものの,30%強の学校が地域との連携・協働に関する組織がない結果となった。

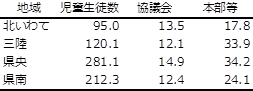

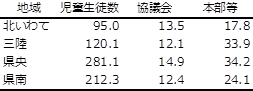

表1 地域別平均規模

表1は,地域別に児童生徒数,協議会,本部等の平均人数をまとめたものである。なお,児童生徒数の平均は,調査に回答した学校のうち,協議会・本部等を設置していない学校も含めている。学校規模は明確に北いわて・三陸地域で小さく,協議会や本部等の人数に影響を与えることも考えられ,実際に協議会・本部等とも最も平均人数が多いのは県央地域である。しかし,北いわて地域では協議会の規模が,三陸地域では本部等の規模が県央に次いでおり「奮闘している」と言ってもよいかもしれない。

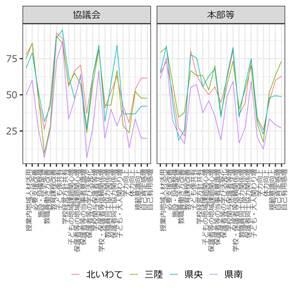

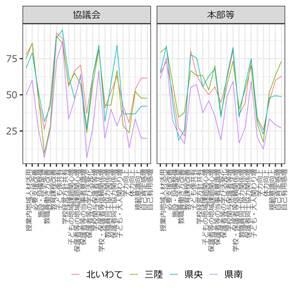

図2 協議会・本部等での議論(高頻度の割合)

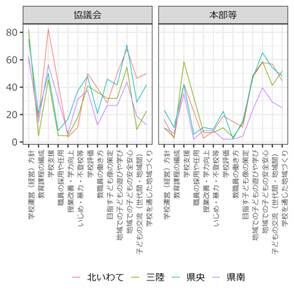

図3 協議会・本部等による成果(肯定的回答の割合)

図2は内容別に高頻度で議論されている割合を示している。全体として,協議会のほうが高頻度で議論されている内容が多いように見えるが,本部等では地域に関する議論が多いように見える(グラフ右方)。地域別に見ると,北いわて地域の強みは協議会で学校支援の議論が多いこと,学校評価と連動している可能性が高いこと,また,他の地域より相対的に教職員の働き方にも触れていること,地域での子どもたちの過ごし方や地域づくりの議論が多いことが挙げられる。ただ,本部等については協議会ほど活発ではない可能性があり,議論の協議会への一元化が起きている可能性も示唆される。一方,三陸地域については,協議会の議論の活発度は,学校運営方針以外は法定の議論内容(教育課程・学校支援・職員任用)すら頻度が高くない一方,本部等については学校支援や教職員の採用任用について比較的高い。表1に見るように,本部等の人数が充実しており,北いわて地域とは異なった傾向が見える。

成果の内容別に肯定的な回答の割合を見たものが図3である。一見して,県南地域の評価の低さが目立つ。北いわて地域や三陸地域に着目すると,協議会では保護者等の地域課題への関心が増えたことがあげられる。その他,本部等も含め,子どもたちの規範意識・自己肯定感・自己有用感なども他地域よりも評価されている。県南地域の低さも相まって,他地域よりも成果を感じていないものはそれほど見当たらない。

4 今後の具体的な展開

本研究で実施したアンケート調査によって,小規模の中で奮闘している姿が見られる一方,特に北いわて地域では協議会への一元化(相対的に大きな負担)がかかっているかもしれない。三陸地域では,学校規模に対して本部等の大きさが目立ち,学校支援などが検討されている一方で,協議会ではそこまで議論が活発というわけではなく,本格化していないか,逆に形ができあがっている可能性もある。本報告では触れられなかったが,岩手県全体として協議会と本部等は独自に活動している結果も見られ,「両輪」のあり方は地域別にも規模別にもさらに詳細に分析する必要があるだろう。特に北いわて地域では,協議会と本部等の役割は本来別物であることを踏まえつつも,学校規模の問題から「両輪」の必要性の議論が必要かもしれない。今回,期せずして県南地域の導入状況の低さや議論の活性度の低さ,評価の低さなども見られたことから,県南地域の課題を明らかにすることで,今後の岩手県全体の協議会と本部等の「両輪」のあり方を検討していく必要がある。いずれも今後の課題である。

5 その他(参考文献・謝辞等)

熊谷愼之輔他,2021,『地域学校協働のデザインとマネジメント』学文社 他多数。

教育指導課長・照井英輝様,八幡平市立柏台小学校校長田村勝様(いずれも令和3年度当時)には大変お世話になった。また,調査へご協力くださった学校にもこの場をお借りして心より御礼申し上げる。