|

R03北いわて・三陸地域活性化推進研究

「ゲーミフィケーションを活用した特産物・観光・学習旅行促進システムの研究開発」PDF

研究代表者: ソフトウェア情報学部・佐々木淳

|

<要旨>

本研究では、北いわて・三陸地域に関心を持つ人・旅行する人を増加させるため、その地域の潜在的な魅力を調査するとともに、対象地域の観光・学習資源の調査と整理を行い、これらのコンテンツを実装し、ゲーミフィケーションの考え方を活用した3つのシステム「さんりく旅ラジオ」、「SDGs学習促進システム」、「スタティツーリズム支援システム」を開発し、一次評価を行った。

1 研究の概要(背景・目的等)

北いわて・三陸地域は、度重なる大災害をうけたが、復旧・復興に向けた重点的政策実施の結果、交通網や各種施設などの整備が進んできている。それでも、人口減少、高齢化が進んでおり、地域経済の衰退は避けられない状況となっている。一方、この地域は、安比高原、浄法寺漆、縄文遺跡、久慈琥珀、三陸海岸など、特産物、歴史・文化、観光の魅力的な資源が多数あり、発展の可能性を秘めている。しかし、知名度が低いため、これを求める人、旅行者の数は伸び悩んでいる。本研究は、この地域に潜在的に存在する特産物・観光・学習資源にスポットを当て、この地域に関心を持つ人、旅行者を増加させ、地域経済を活性化させることを目指すものである。

2 研究の内容(方法・経過等)

本研究では上記課題を解決するため、ゲーミフィケーション(ゲームのような人を熱中させる機能を他の分野に取り入れる手法)[1][2]を活用し、北いわて・三陸地域の潜在的な魅力を発見するとともに、特産物の購買・旅行意欲を高め、地域経済活性化につなげることを目的とする。具体的には、対象地域の特産物、観光・学習資源の調査と整理、特産物リスト、モデルコースの作成、新しい特産物・観光・学習資源の投稿、投稿された資源に対する評価・コメント投稿、特産物購買・モデルコース訪問の達成度・投稿数・評価に基づくランキング表示などを含む以下の3つのシステムを開発した。

(1) 三陸地域の広大なエリアにおける情報入手の利便性を向上させるため、移動中でも音声で観光情報が入手できる「さんりく旅ラジオ」

(2) 現在世界中でSDGsが注目されていることから、北いわて・三陸地域の観光地を対象としながらSDGsが学習できる「SDGs学習促進システム」

(3) 北いわて・三陸地域の観光地を対象とし、防災・文化・歴史など、観光以外にも学びの喜びが得られる「スタティツーリズム支援システム」

以下では、開発した3つのシステムの開発状況の概要とその一次評価結果について報告する。

3 研究の成果

3.1 さんりく旅ラジオ

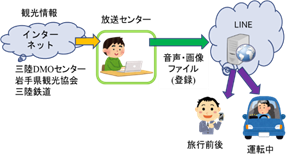

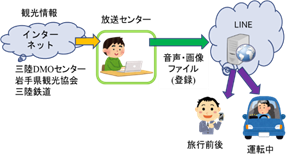

本提案システムの構成を図1に示す。本システムでは、運転中、もしくは運転を始める前に目的の観光地や付近のイベント情報を逃さないように運転前には視覚と聴覚を、運転中には聴覚のみを用いた情報入手が行える。配信するコンテンツは、岩手県観光協会等のホームページから音声にする価値のある情報の抽出を行い、久慈市から陸前高田市までの観光地17項目を配信コンテンツとした。それらのコンテンツをLINEのチャットbotを活用し、目的地を入力することでその観光地に存在する観光スポットの情報を表示する。表示された観光地を選択することでその観光地の具体的な説明が文字と音声データと観光地の写真を含めて表示される。

図1 さんりく旅ラジオのシステム構成

利用者はLINEに「観光案内」を友達登録することで、三陸地域の市町村をボタンで選択しながら観光地の情報がテキストと画像で入手できる。音声再生ボタンを押すことでその観光地の情報を音声で聴く事ができる。地域の観光情報は、個別の観光スポット毎や市町村毎にまとめて連続して再生することも可能である。このため、長い文章でも運転をしながら聞いて情報を得ることが可能である。

本システムについて、操作性、有用性、コンテンツの改善点という観点から評価を行った。その結果、操作性は概ね問題がなく、有用性は感じられた。しかしコンテンツが不足しているという課題が残されている。

3.2 SDGs学習促進システム

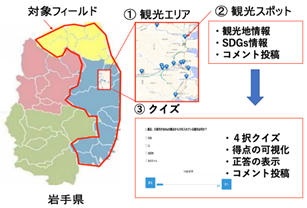

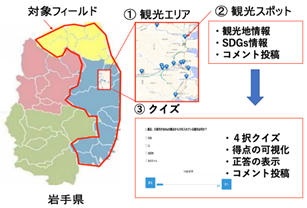

岩手県北部の8市町村(久慈市、二戸市、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町)と、三陸沿岸の9市町村(宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村)を対象とし、各地域の観光スポット(約100箇所)の情報を通じてSDGsの学習ができるWebアプリケーションを開発した。

本システムの利用イメージを図2に示す。本システムは、あらかじめ登録されている観光地情報を閲覧し、SDGsとの関係を確認し、その後ユーザがそれらに関するクイズを解くことによって、学びの定着をねらったシステムである。クイズによる得点の可視化、他ユーザとのコミュニケーション機能も実装し、ゲーミフィケーションの考え方を取り入れている。

図2 SDGs学習促進システムの利用イメージ

本システムの評価はWebによるアンケートサービス Freeasyを用い、東北在住の男女計200名に開発したシステムを使用してもらい、4つの問いに対して以下の回答を得た。

Q1. SDGsについての理解

理解できた:57%,何とも言えない:25%,理解できなかった:18%

Q2. 観光地情報

知れた:43%,何とも言えない:31%,知れなかった:26%

Q3. クイズを用いて学べそうか?

学べそう:43%,何とも言えない:38%, 学べなそう:19%

Q4. システムの操作性

扱いやすい:38%,何とも言えない:42%,扱いにくい:20%

以上の結果から、肯定的な割合が否定的な割合よりも高く、本システムは概ね有効であるといえる。

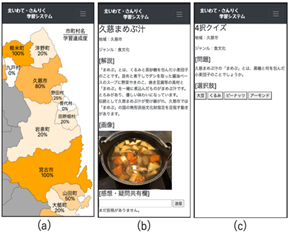

3.3 スタティツーリズム支援システム

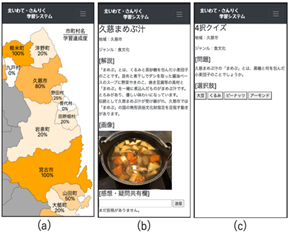

開発したスタディツーリズム支援システムのプロトタイプの画面例を図1に示す。本システムは、学習達成度表示機能として、クイズに正解後学習できた場合、市町村マップに色の濃淡で表示されるようにした(図3(a))。また、コンテンツ閲覧機能として、市町村、学習テーマ、学習したいコンテンツを選択することで解説、画像を閲覧することができる(図3(b))。さらに、クイズ機能として、学習コンテンツ閲覧後、コンテンツ情報に関連するクイズが出題される(図3(c))。学習した内容をクイズで確認することで記憶の定着を支援する。また、ユーザがクイズを作ることができる作問機能、コンテンツに関して他ユーザと感想や疑問を共有する感想疑問共有機能、クイズの正解時、作問時、画像の提供時にポイントの付与を行い、獲得ポイント数で利用者にランキングを付与するポイントランキング機能、ユーザがコンテンツを選んで保存できるコンテンツ保存機能も実装しており、ユーザが継続して学習できるような工夫が施されている。本システム利用者に学習効果と各機能の有効性、システムの改善点のアンケート調査を行なった。その結果、システムの各機能による学習効果と有効性は期待できるが、コンテンツが不足していることが分かった。

図3 スタディツーリズム支援システムの画面例

4 まとめと今後の予定

本研究では、北いわて・三陸地域の観光客数の増加を目的とし、「さんりく旅ラジオ」、「SDGs学習促進システム」、「スタディツーリズム支援システム」という3つのシステムを開発し、評価を行った。これらのシステムでは学びを含む観光情報の発信と、ゲーミフィケーションによる動機付けと利用継続性が考慮されている。開発システムを評価した結果、システムのねらいや機能は概ね妥当であるが、現時点ではコンテンツが不足しているため、実際に利用できるレベルには至っていない。今後は、コンテンツを充実させ、本来の地域経済への波及効果が発揮できるように開発を継続してゆきたい。

5 参考文献

[1]杉谷修一, "学習ツールとしてのゲーミフィケーションの可能性" ,西南女学院大学紀要,22巻,2018,71-79

[2]河中翔吾,松田裕貴,諏訪博彦,藤本まなと,荒川豊,安本慶一,「観光客参加型センシングによる観光情報収集におけるゲーミフィケーションの有効性調査」,マルチメディア分散協調とモバイルシンポジウム, p.145-151, 20