|

R03北いわて・三陸地域活性化推進研究

「北いわての中小製造業企業におけるデザイン経営の実証研究 -参与観察型アプローチに基づく社会実装と検証-」PDF

研究代表者:総合政策学部・三好純矢

共同研究者:総合政策学部・近藤信一

|

<要旨>

本研究では、㈱東光舎を事例として、「岩手版デザイン経営モデル」の適応を実証的に研究している。研究の過程では、デザイン人材と企業との感性を起点としたマッチングや、その後の、デザイン活用のプロセスについて検証し、企業がどのようにデザインを活用し、ブランド力およびイノベーション力を向上させるかを検討している。本研究は、地方の中小製造企業が、今後デザイン活用を進めていくための一助となることが期待される。

1 研究の概要(背景・目的等)

経済産業省と特許庁が、平成29年度に「産業競争力とデザインを考える研究会」を設置し、平成30年5月23日に報告書『「デザイン経営」宣言』を公表した。その中で、企業経営においてデザインを重要な経営資源として活用し、ブランド力とイノベーション力を高めることにより、企業の産業競争力が向上することが提言された。

筆者らはこれまでの研究で、県内中小企業において外部のデザイン人材を活用することの重要性を明らかにし、県内中小企業への適応を目的として「岩手版(地方版)デザイン経営モデル」を構築した。そして、デザイン経営モデルを実証するべく、外部デザイン人材のデータベースの設計と構築を行ってきた。

本研究では、次の2つの達成目標を提示している。

(a)本県において岩手県工業技術センター「IIRI DESIGN LAB(De.i)(デザインラボ)」を拠点として、デザイン活用を目指す県内企業、特に中小企業への商品開発支援体制を構築することができる。

(b)その結果、本県において県内企業、特に中小企業のデザイン活用の啓発と、さらにデザイン経営の実践による企業価値の向上と経営基盤の強化、そして競争力の確保を目指す。

上記の目標を達成するために、感性を起点としたマッチングについて検証をするとともに、マッチング後のデザインの活用について検証を行う。

2 研究の内容(方法・経過等)

外部デザイン人材と㈱東光舎(代表取締役・開発担当者)とのマッチングは、シートAとシートB、2種類に情報を分けてマッチングを行った。シートAには、デザイン人材の基本的な情報に加えて、過去の経歴、実績、そして保有資格や過去の受賞歴、所属など、QCDに該当すると考えられる内容を中心に構成した。また、岩手県とのつながりを自由に記述してもらう項目も設けている。シートBは、作品実例を掲載することでデザイン人材の感性を表すものとした。企業担当者はデザイン人材の作品やテイストのイメージを持つことで、感性を評価することができる。

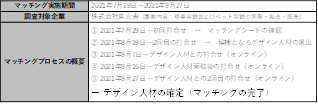

本研究では、既に進行中であったマッチングについて検証を行った。初回の打ち合わせでは、企業の担当者がQCDではなく感性に基づいてデザイン人材の選択を実施するためにシートAの情報は伝えずに、 デザイン人材の感性がまとめられたシートBのみを見てもらった。シートBはA3サイズにプリントアウトした紙を机上に広げ、一度に比較しながら作品実例を確認できるようにした。企業の担当者に一通り目を通してもらいながら、担当者が興味を示したシートについては、必要に応じて会話の中でデザイン人材の情報を岩手県工業技術センター産業デザイン部から提供をしながら選択を進めてもらった。初回のマッチング作業では、デザイン人材を4名まで絞ることができた。

2回目の打合せでは、製品開発におけるデザイン人材の関わり方や開発スケジュールについても打合せを行った。デザイン人材への依頼事項を整理し、コンセプトやデザインを中心に、モデル仕様の決定までデザイン人材に携わってもらいたいとの意向が整理できた。一方で、デザイン人材の選定については、4名の候補者と実際に打合せをして条件を明確にした上で、判断をすることとした。

候補となる4名のデザイン人材との個別面談は、オンラインで実施した。デザイン人材の過去の実績やデザイン業務の進め方、関わり方、契約金額などの詳細な条件について、岩手県工業技術センター産業デザイン部による進行で確認を行った。4名の中に鋏をデザインした経験を有するデザイン人材はおらず、東光舎に対して鋏の製造工程などについて質問があった。4名のデザイン人材との打合せ後、㈱東光舎から追加の確認事項を岩手県工業技術センター産業デザイン部が仲介する形でデザイン人材に伝達した。

4名のデザイン人材と一通り面談を実施した後、東光舎と岩手県工業技術センター産業デザイン部とでオンラインの打合せを行った。感性を起点にして候補となるデザイン人材を選抜したため、いずれの人材を選択しても納得した上でのデザイン活用ができると考えられるが、デザイン業務や契約金額についての確認を行うために、再度1名のデザイン人材と打ち合わせをすることとなった。その後、㈱東光舎はデザイン人材を1名に絞り、マッチングが完了した。

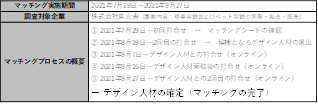

表1 マッチング完了までの経過

出所:筆者作成

マッチング完了後は、デザイン人材と開発担当者とで、実際に理美容鋏の新製品開発を進めている。まず、デザイン人材は㈱東光舎の生産現場を確認し、どのように製造しているのか、あるいは、理美容鋏のどの部分を容易に変更することができ、どの部分は容易に変更できないかなどを細かく確認した。

次に、新製品のデザインコンセプト作りをオンラインで実施した。従来の製品から踏襲する部分と、新たにデザインをする部分とを意識しながら、㈱東光舎のブランドである「joewell®」らしさを整理した。コンセプト作りには、開発担当者だけでなく、実際に販売を担当する営業担当者も参加した。営業部門は顧客ニーズを把握していることが想定され、エンジニアリング・チェーンだけでなく、サプライ・チェーンにおいてもデザインの効果を発揮するために、コンセプトづくりの段階から営業担当者が参加することは極めて重要であるといえる。

続いて、デザインコンセプトに基づきデザイン人材が検討した理美容鋏のデッサンや図面など、数種類のデザインパターンを提示した。その中から、今回は2種類の理美容鋏を実際に商品化することとした。その後、3Dプリンターなどを用いてデザインの試作モデルを製作し、実際に理美容師の意見も開発担当者の方で確認しながら、微修正を重ねた。今後、営業担当者との打ち合わせを進めていく予定である。

3 研究の成果

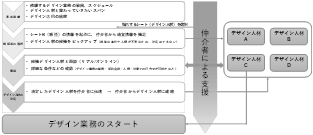

企業はこれまで社外取引をする際や人材採用を行う際に、客観的な評価が可能なQCDを中心とした外形的な情報に基づいて意思決定を行ってきた。本研究では、ものづくり中小企業とデザイン人材の感性に基づくマッチングプロセスを、初の事例調査から具体化した(図1)。

本研究では、デザイン人材のQCDに関する情報と感性に関する情報とを分けて記載したシートを作成した。そして、デザイン人材の感性を表す実例を記載したシートBを優先的に用いて、候補となるデザイン人材を絞り込んだ。シートBを用いた感性の比較では、企業担当者は自社の製品と共通した特質を有する実例に対して関心を持つことが明らかとなった。また、デザイン人材と岩手県とのつながりは、客観的に評価をすることが困難な感性に基づくマッチングにおいて、安心感をもたらすことも明らかとなった。

図1 デザイン人材と企業のマッチングのプロセス

出所:筆者作成

東光舎におけるマッチングの実践からは、シートBの比較方法や、企業担当者のデザインへの理解と依頼するデザイン領域の整理など、今後の事例研究の蓄積に向けた課題も具体化された。本研究では、新たな取組みである感性に基づく企業とデザイン人材のマッチングについて探索的に研究をするために、㈱東光舎の事例についてのみ考察を行ったが、企業が扱う製品やデザインに対する要望が異なれば、マッチングプロセスも大きく異なってくることが想定される。

4 今後の具体的な展開

㈱東光者のデザイン活用については、今後さらに新製品の開発を進め、エンジニアリング・チェーンから、サプライ・チェーンにかけて、どのようにデザインが浸透するのかを明確にしたいと考える。また、企業とデザイン人材とのマッチングによるデザイン活用事例を、さらに蓄積していくことで、感性に基づくマッチングについても一層精緻化していくことを目指す。

5 本研究期間(令和3年9月1日~令和4年3月末日)における業績

【論文】

三好純矢・近藤信一(2022)「デザイン経営に向けた感性を起点としたマッチング―ものづくり中小企業におけるデザイン人材とのマッチング実践事例からの考察―」『産業学会研究年報』第37号、pp.183-195。

【学会発表】

三好純矢・近藤信一(2022)「「中小ものづくり企業における地方版デザイン経営モデルの実証研究―デザイン人材のマッチングとコンセプトの決定―」産業学会西部部会、於:九州大学西新プラザ

6 謝辞

本研究において事例対象として御協力ただいた㈱東光舎、および、マッチングの仲介を担当した岩手県工業技術センター産業デザイン部には、この場を借りて御礼申し上げる。引き続き、本研究への力添えを御願いしたいと考える。

また、デザインの専門家として本研究に御助言を頂いた岩手大学人文社会科学部インダストリアルデザイン研究室の田中隆充教授にも、感謝申し上げる。