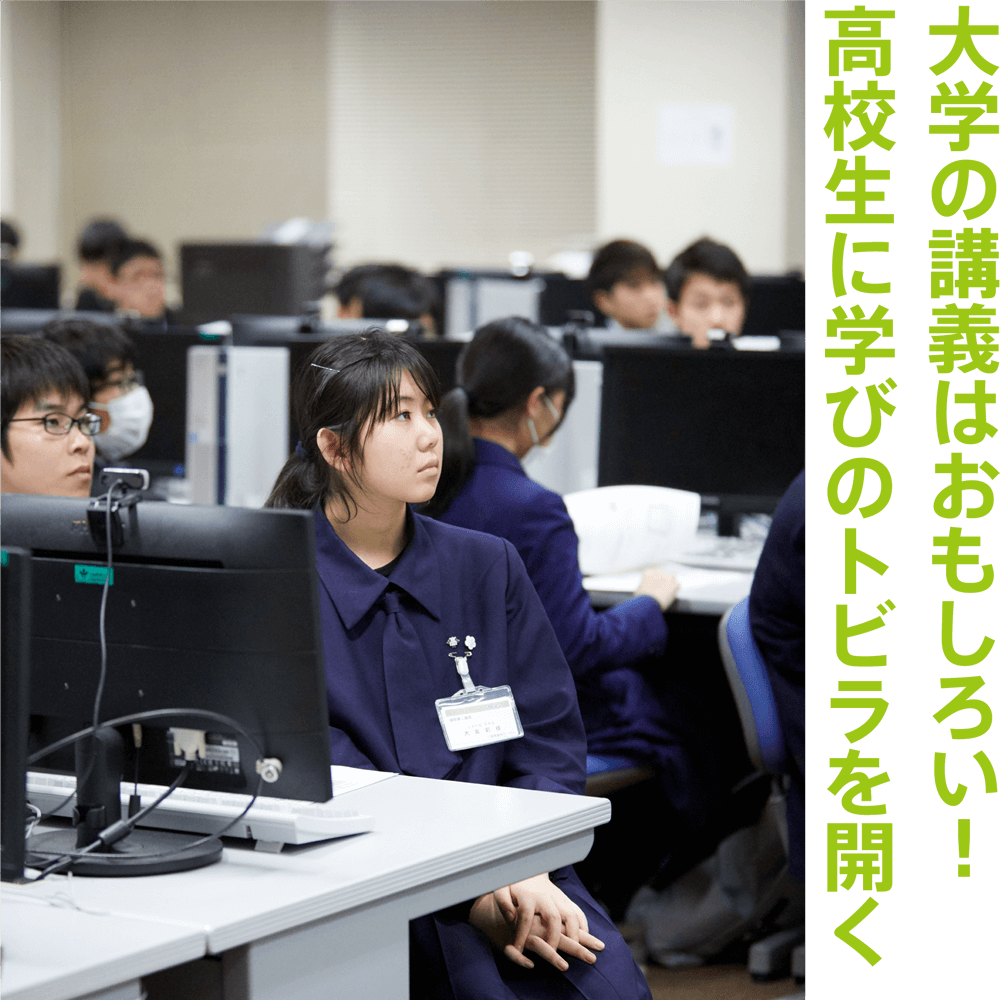

昨年の12月25日から27日までの3日間、岩手県立大学では県内の高校生を迎え入れ、「高大連携ウィンターセッション」を開催した。大学への理解を深め、進路意識を高めることを目的としたこの事業は、今年度で15回目。昨年度より多い335名の高校生が参加し、各学部の魅力あふれる講義に耳を傾けた。

冬休み期間を利用して、高校生が大学の講義を体験する「高大連携ウィンターセッション」。これは岩手県教育委員会が県内5大学と協力し、平成15年度から行っている事業で、高校生の学ぶ意欲や関心を喚起し、大学への進路意識を高めることを目的として開催している。

最近は、オープンキャンパスや大学祭など、高校生が大学について理解を深める場も増えてきたが、本格的な講義が受けられる機会はそう多くはない。中学校や高校とは違う、大学ならではの学びとは何か。また、どんな分野なら興味・関心が持てるのか。進学を希望する高校生たちは、1・2年生の早い段階からウィンターセッションに参加し、進路選択に役立てるのだ。

一方、大学側にとっても、高校生に大学を知ってもらう絶好の機会。大学での学びや研究の楽しさ、研究者の実際の姿に触れてもらうことによって、大学への興味・関心を高めることができる。他大学とは違う魅力をアピールできるよう、各学部それぞれに工夫を凝らした講義を行っている。

では、実際にどんな講義が行われているのだろう。例えば社会福祉学部では、全体オリエンテーションのあと、2日間で5つの講義を実施。高校生自身や身近な人たちの生活と関連づけながら、社会福祉の意義やあり方、様々な分野の講義に加え、体験的に学べる演習も加えるなど、多彩なプログラムが組まれている。

特徴的なのは、すべての講義で受講生への問いかけや質疑応答の時間を設けていること。自分ならどんな点に疑問を抱き、どういった意見を持つのか。大学教育の基本ともいえる、自ら考えることの大切さを気づかせることが狙いだ。

県立大学ではこの他にも高校で出張講義を行ったり、盛岡商業高校等と協定を結びプログラミング授業の支援を行うなど、高校と連携しながら生徒の学びの意欲を高める活動を行っている。早い段階から大学の専門教育に触れることで、学問の楽しさを伝え、将来の可能性を広げることをサポートしている。

[学部別プログラム]

上段:学部・下段講義テーマ

| 岩手県立大学 |

| |

| 岩手大学 |

|

|

| 岩手医科大学 |

|

|

| 盛岡大学 |

|

|

| 富士大学 |

|

|

| 合計 | 864名 |

滝田 真唯さん

岩手県立大船渡高校2年

オープンキャンパスにも参加したので、もともと県立大学には好印象を抱いています。今回のウィンターセッションは高校の先生に勧められて受講しましたが、大学での講義を聞いて、社会福祉に対する考え方が変わりました。体が不自由な人への支援にしても、できないことに目を向けるのではなく、できることを伸ばしていくことが大事で、障がい者も高齢者も、すべての人の幸せを考えるのが社会福祉だと学びました。高校の座学とは違って、長机にスクリーンが設置されているのも、新鮮でしたね。