- 地域に貢献する、開かれた大学を目指して

- 研究活動、および研究成果の還元による地域貢献の取組み

- i-MOS 研究課題

- column1:滝沢市IPU第2イノベーションセンター開所による産学公連携の発展

- 地域政策研究センター地域協働研究研究課題

- column2:ニーズに合わせた「復興加速化プロジェクト研究」のスタート

岩手県立大学は「地域の活力創出に貢献する大学」を実現するために、[産学公連携の強化][県民のシンクタンク機能の強化][県民への学習機会等の提供]など、様々な地域貢献活動に重点的に取り組んでいます。

地域連携本部に設置されている「いわてものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンター(i-MOS)」、「地域政策研究センター」では、企業や県内市町村、関係団体等との共同研究等に取り組み、産学公連携の推進、県民のシンクタンクとしての機能の発揮に努めています。また、平成25年度は、研究成果を広く県民に公表するため、岩手県立大学研究成果発表会において、それぞれのセンターで取り組んでいる研究について、講演及びパネル展示を行いました。

この他にも各学部のプロジェクトにより、震災復興を中心とした地域の再生や活性化に貢献する研究活動を推進。ボランティアバスを運行して被災地支援活動を実践したほか、学生による災害復興支援ボランティア活動をバックアップするなど、継続的に行える制度や環境を整えています。

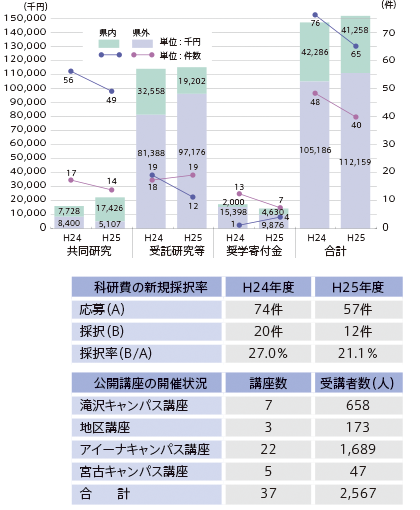

平成25年度もこれまで通り外部資金の獲得に向けた取り組みを進めてきました。外部資金研究件数は減少したものの、資金は前年度より増加となりました。共同研究は前年度の73件(16,128千円)から平成25年度は63 件(22,533千円)。受託研究等は前年度の37件(113,946千円)から、平成25年度は31件(116,378千円)となっています。

平成25年度もこれまで通り外部資金の獲得に向けた取り組みを進めてきました。外部資金研究件数は減少したものの、資金は前年度より増加となりました。共同研究は前年度の73件(16,128千円)から平成25年度は63 件(22,533千円)。受託研究等は前年度の37件(113,946千円)から、平成25年度は31件(116,378千円)となっています。

また「科学研究費」についても採択の適正化を図りながら運用を進め、平成25年度は12人に交付が決定。このほか文部科学省採択の「いわて環境と人にやさしい次世代モビリティ開発拠点」事業(平成24~28年度:交付決定額約5千万円)を活用した産学共同研究や技術者の育成など、地域の活力創出に貢献する多様な取り組みを推進しています。

また、研究成果を県民に還元するため滝沢、宮古の各キャンパスや盛岡駅西口のアイーナキャンパスのほか、平成25年度は大船渡など3地区であわせて37の公開講座を実施。2,567人が参加しました。

i-MOSはソフトウェアとハードウェアの技術を基盤とする、ものづくり産業の集積を目指して、平成23年4月1日に設置されました。産学共同研究の推進や高度技術者の養成、設備機器の開放による企業試作開発の支援などに取り組んでいます。産学共同研究では、「次世代インテリジェント情報技術」を軸に、ものづくり産業の生産性・付加価値向上に繋がる研究を学内から公募し、これまで33件の研究に取り組みました。なお、平成26年度は以下の10件が採択されました。

| No. | 研究代表者 | 研究テーマ | 学部 |

|---|---|---|---|

| 1 | 蔡 大維 | ワイヤレス充電のウェアラブルビジタガイド端末と総合管理システムの研究開発 | ソフトウェア情報学部 |

| 2 | 亀田 昌志 | ユーザの嗜好を反映できる高画質・高品質画像表示装置の開発 | ソフトウェア情報学部 |

| 3 | 柴田 義孝 | 多様な車載センサーによる路面状態推定技術を利用した車載型道路状況収集転送システムの実用化研究 | ソフトウェア情報学部 |

| 4 | 藤田 ハミド | リスク予測に基づく高齢化社会における交通事故防止システムの構築 | ソフトウェア情報学部 |

| 5 | 齊藤 義仰 | 安全運転支援のための感情共有を用いたヒヤリハットマップシステムの開発 | ソフトウェア情報学部 |

| 6 | 土井 章男 | 骨折用カスタムフィットプレート製作システムの研究開発と臨床現場への応 | ソフトウェア情報学部 |

| 7 | 澤本 潤 | 自動車の塗装外観計測および検査システムの構築 | ソフトウェア情報学部 |

| 8 | 新井 義和 | 前方環境の目視支援システムのための隣接車両間の相対位置推定 | ソフトウェア情報学部 |

| 9 | バサビ チャクラボルティ | 非侵襲型センサーによる運転者の注意散漫行動検出を目的とした認知的負荷の影響の分析 | ソフトウェア情報学部 |

| 10 | 高木 正則 | 農地のモニタリング画像を利用した農業体験学習支援システムの研究開発 | ソフトウェア情報学部 |

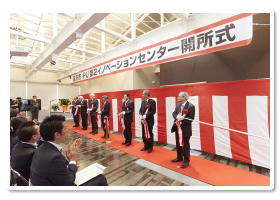

平成26年5月に行われた開所式の様子

平成26年5月、「滝沢市IPU第2イノベーションセンター」が開所しました。本センターは、岩手県のIT関連産業の集積拠点を目指す「滝沢市IPUイノベーションパーク構想」実現のため、滝沢市が整備したもの。大学に近接する抜群の環境を活かし、産(入居企業)、学(岩手県立大学)、公(滝沢市)のさらなる連携による地域産業の活性化や新たな雇用創出が期待されています。

平成21年に整備した「滝沢市IPUイノベーションセンター」と合わせた室数は21室、平成26年9月現在で15室に17社が入居しています。また、滝沢市のバックアップのもと、様々なニーズを持つ企業と密に連携をとりながら共同研究等につなげていけることは、本学にとって大きなメリット。さらには、大学に近接することで、インターンシップ等を通じた人材育成など、学生の就業力向上も期待されます。

国内最大規模の本学ソフトウェア情報学部を中心として、入居企業、滝沢市との連携により、さらなる教育・研究力の向上、学生力の向上を目指した取り組みを進めていきます。

「実学・実践重視の教育・研究」を基本的方向のひとつとする岩手県立大学では、県民のシンクタンク機能のさらなる充実強化をはかるために、地域政策研究センターを設置しています。「地域目線」で県民が抱える課題・ニーズに向き合い、多様な専門分野の研究者らが、自治体やNPO、企業との協働により、地域課題等を解決するための研究を行っています。

●東日本大震災からの復興加速化プロジェクト

| No. | 研究課題名 | 研究代表者 | 所属 |

|---|---|---|---|

| 1 | 釜石地区におけるICTを活用した孤立防止と生活支援型コミュニティづくり -岩手県全域での展開を目指して- | 小川 晃子 | 社会福祉学部 |

| 2 | 岩手県沿岸地域における水産加工流通業の競争力強化と雇用の拡大 | 新田 義修 | 総合政策学部 |

●地域提案型(前期)

多様な専門分野の研究者を擁する岩手県立大学に対して、県内の地域団体等(県・市町村等の公共団体、地域団体、NPO、企業等)が抱える課題を地域課題としてご提案いただき、そのあとの岩手県立大学の研究者とのマッチングを経て、共同研究を行います。本研究を通じて得られた成果を活かし、提案者自らが課題解決に向けた具体的な取り組みや活動につなげていただくことを目的とし、より地域に直結した取り組み(調査・研究)が期待されます。平成26年度の前期は14件が採択されました。

| No. | 研究フィールド | 共同研究者 (提案者団体名) |

研究代表者 | 研究課題名 (研究計画策定後の課題名) |

所属 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 被災市町村全体 (久慈市、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市) |

岩手県保健福祉部地域福祉課 | 狩野 徹 | 災害派遣福祉チームの設置および活動に関する研究 | 社会福祉学部 |

| 2 | 岩手県全域 | 岩手県政策地域部政策推進室 | 堀篭 義裕 | 小地域別の将来推計人口を考慮した地域課題の分析と対応策に関する研究 | 総合政策学部 |

| 3 | 北上市 | 北上市 | 劉 文静 | 北上市における農業中間支援体制の構築について | 高等教育推進 センター |

| 4 | 久慈市等 | 岩手県県北広域振興局保健福祉環境部 | 辻 盛生 | 森・川・海の一体的な管理による久慈湾の水質保全に向けた取組 -負荷源の明確化を主題として- | 総合政策学部 |

| 5 | 奥州市、一関市 | 岩手県政策地域部科学ILC推進室 | 石橋敬太郎 | ILC建設に伴う外国人研究者の受入れに向けた取組に関する研究 | 盛岡短期大学部 |

| 6 | 奥州市 | 奥州市 | 工藤 朋子 | 奥州市の在宅医療・介護の連携にかかる方策検討 | 看護学部 |

| 7 | 盛岡市、二戸市 | 認知症の人と家族の会岩手県支部 | 藤野 好美 | 家族介護者の本音と求める支援~サービス事業者とのよりよい関係を築くために~ | 社会福祉学部 |

| 8 | 遠野市 (猿ヶ石川流域) |

田瀬ダム水源地域ビジョン推進協議会 | 鈴木 正貴 | 住民主体による河川環境保全の取り組み -猿ヶ石川再生プロジェクトを事例として- | 総合政策学部 |

| 9 | 八幡平市 | 八幡平市 | 吉野 英岐 | 住民自治による地域づくりの進展と地域計画の策定に関する研究 | 総合政策学部 |

| 10 | 岩手県内 (岩手県立図書館、沿岸地域) |

岩手県立図書館 | 阿部 昭博 | 岩手県立図書館震災関連資料のデジタル化とその利活用システムに関する基礎研究 | ソフトウェア 情報学部 |

| 11 | 大船渡市 | 大船渡市 | 上林美保子 | 地域資源を活用した健康増進計画立案に関する研究 | 看護学部 |

| 12 | 岩手県北上市 (立花・口内・稲瀬地区) |

第一商事株式会社 | 宮城 好郎 | 震災による内陸避難高齢者支援にも配慮した地域密着サービスの実践 | 社会福祉学部 |

| 13 | 滝沢市 | たきざわ環境 パートナー会議 |

渋谷晃太郎 | 市民参加による外来種オオハンゴンソウの分布調査に関する研究 | 総合政策学部 |

| 14 | 盛岡市・盛岡広域・岩手県 | 盛岡市 盛岡市動物公園公社 |

倉原 宗孝 | 盛岡市動物公園再生活性化事業にかかる外部資源の有効活用について | 総合政策学部 |

●教員提案型(前期)

岩手県立大学の教員(研究者)が地域団体等(県・市町村等の公共団体、地域団体、NPO、企業等)と行う共同研究を対象とし、研究者自らが提案する地域ニーズに対応した研究を行います。平成23~24年度に実施した「震災復興研究」を平成25年度から「地域協働研究(教員提案型)」に統合し、東日本大震災からの復興を重点に置きながら取り組んでいます。平成26年度の前期は「震災復興研究」9課題、「一般課題研究」5課題が採択されました。

| No. | 研究区分 | 研究分野 | 研究代表者 | 研究課題名 | 所属 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 震災課題 | 社会・生活基盤分野 | 中谷 敬明 | 東日本大震災被災地域住民のこころの健康に関する研究-釜石市健康調査の分析による被災後の市民の精神的健康の実態把握- | 社会福祉学部 |

| 2 | 震災課題 | 産業経済分野 | 近藤 信一 | 岩手県被災沿岸地域の水産業復興に向けた持続可能な協業化の成立要件に関する検討 | 総合政策学部 |

| 3 | 震災課題 | 暮らし分野 | 松本 博明 | 山田町における被災信仰石造物の現況調査とその可視化および成果活用に関する基礎的研究 | 盛岡短期大学部 |

| 4 | 震災課題 | 社会・生活基盤分野 | 島田 直明 | 大船渡市越喜来泊地区における衰退海岸林の回復 | 総合政策学部 |

| 5 | 震災課題 | 社会・生活基盤分野 | 藤村史穂子 | 岩手県における難病患者の防災に対する意識向上の方法の検討 | 看護学部 |

| 6 | 一般課題 | 産業・経済・雇用 | 阿部 昭博 | 岩手の地域特性を踏まえた観光ICT人材育成カリキュラムの検討 | ソフトウェア 情報学部 |

| 7 | 震災課題 | 社会・生活基盤分野 | 渋谷晃太郎 | みちのく潮風トレイルの利用促進に関する研究 | 総合政策学部 |

| 8 | 一般課題 | 医療・看護・福祉 | 千田 睦美 | 地域密着型サービスにおける医療的ケアのニーズとシーズの明確化 | 看護学部 |

| 9 | 一般課題 | 医療・看護・福祉 | 井上 都之 | 岩手県内の模擬患者活用教育の充実と模擬患者養成に関する研究 | 看護学部 |

| 10 | 震災課題 | 社会・生活基盤分野 | 瀬川 典久 | 被災地におけるIT支援のニーズシーズマッチング調査およびIT支援マッチングシステムのプロトタイプ開発 | ソフトウェア 情報学部 |

| 11 | 震災課題 | 社会・生活基盤分野 | 伊藤 英之 | 三陸ジオパーク活性化マーケティング戦略に関する研究 | 総合政策学部 |

| 12 | 一般課題 | 医療・看護・福祉 | プリマ・オキ ・ディッキ |

瞬きスイッチとiPadによる肢体不自由者のためのコミュニケーション支援に関する研究 | ソフトウェア 情報学部 |

| 13 | 震災課題 | 社会・生活基盤分野 | 村山 優子 | 情報倉庫と情報タイムカプセルを取り入れた津波資料館の社会実装に関する研究 | ソフトウェア 情報学部 |

| 14 | 一般課題 | 環境・資源・生活科学 | 金子与止男 | 北上市における生物多様性構成要素の特定と生物多様性の重要性に関する市民啓発 | 総合政策学部 |

被災地の現状を把握し、新たな取り組みにつなげるため、学長・学部長等が宮古市を視察(平成26年9月)

東日本大震災の発災直後、平成23年4月に設置された地域政策研究センターでは、これまで「震災復興研究」を中心に被災地の復興に寄与する研究を行ってきました。しかし震災から3年が経過し、ニーズの多様化やこれまで生じていなかった問題等が顕在化し、従来のような小規模、短期間の研究では対応できなくなっています。これらを解決するため、平成26年度から「より直接的に被災地の復興に寄与する研究」を大規模かつ複数年度に渡って取り組む「復興加速化プロジェクト研究」を立ち上げました。

小川プロジェクトは、地域の見守り体制を一元的に整備することを可能とし、孤立死、自殺予防に寄与するために次の取り組みを行います。①研究会を定期的に開催し、産官学での検討を進める。②見守り体制・見守り人材・見守りシステムに関する実態調査を実施。③実態調査結果を基に、一人ひとりの高齢者の見守り者にその情報を閲覧可能としていく包括的なシステムを構築。

新田プロジェクトは、水産加工業の競争力強化を促し、雇用の拡大に寄与するため次の取り組みを行います。①シナジー効果があがる企業間関係の再編のあり方を、事業者、行政と連携しながら模索。②産業連関表を作成し、地域経済にどの程度の波及効果をもたらすか推計。③販売促進を図るための手法を事業者や行政と連携して考察。④漁業協同組合と水産加工業者との連携のあり方について検討を行う。

これら2つのテーマについて、平成28年3月までの期間に重点的に取り組む予定です。