- 地域に貢献する、開かれた大学を目指して

- 研究活動、および研究成果の還元による地域貢献の取り組み

- column1:これからの観光と防災学習を支援するコンテンツ配信システムの開発

- i-MOS 研究課題

- 地域政策研究センターの研究課題

- column2:岩手県立大学における地方創生支援の取り組みについて

岩手県立大学は「地域の活力創出に貢献する大学」を実現するために、[産学公連携の強化][県民のシンクタンク機能の強化][県民への学習機会等の提供]など、様々な地域貢献活動に重点的に取り組んでいます。

地域連携本部に設置されている「いわてものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンター(i-MOS)」、「地域政策研究センター」では、企業や県内市町村、関係団体等との共同研究等に取り組み、産学公連携の推進、県民のシンクタンクとしての機能の発揮に努めています。さらに「地域政策研究センター」においては、震災復興に資することを目的に、新たに「東日本大震災津波からの復興加速化プロジェクト」を立ち上げ、平成26年度には2つのプロジェクトを採択して研究を開始。翌27年度には、さらに1つのプロジェクトを採択して、現在3つのテーマで研究を推進しています。

この他にも各学部のプロジェクトにより、震災復興を中心とした地域の再生や活性化に貢献する研究活動を推進。ボランティアバスを運行して被災地支援活動を実践したほか、学生による災害復興支援ボランティア活動をバックアップするなど、継続的に行える制度や環境を整えています。

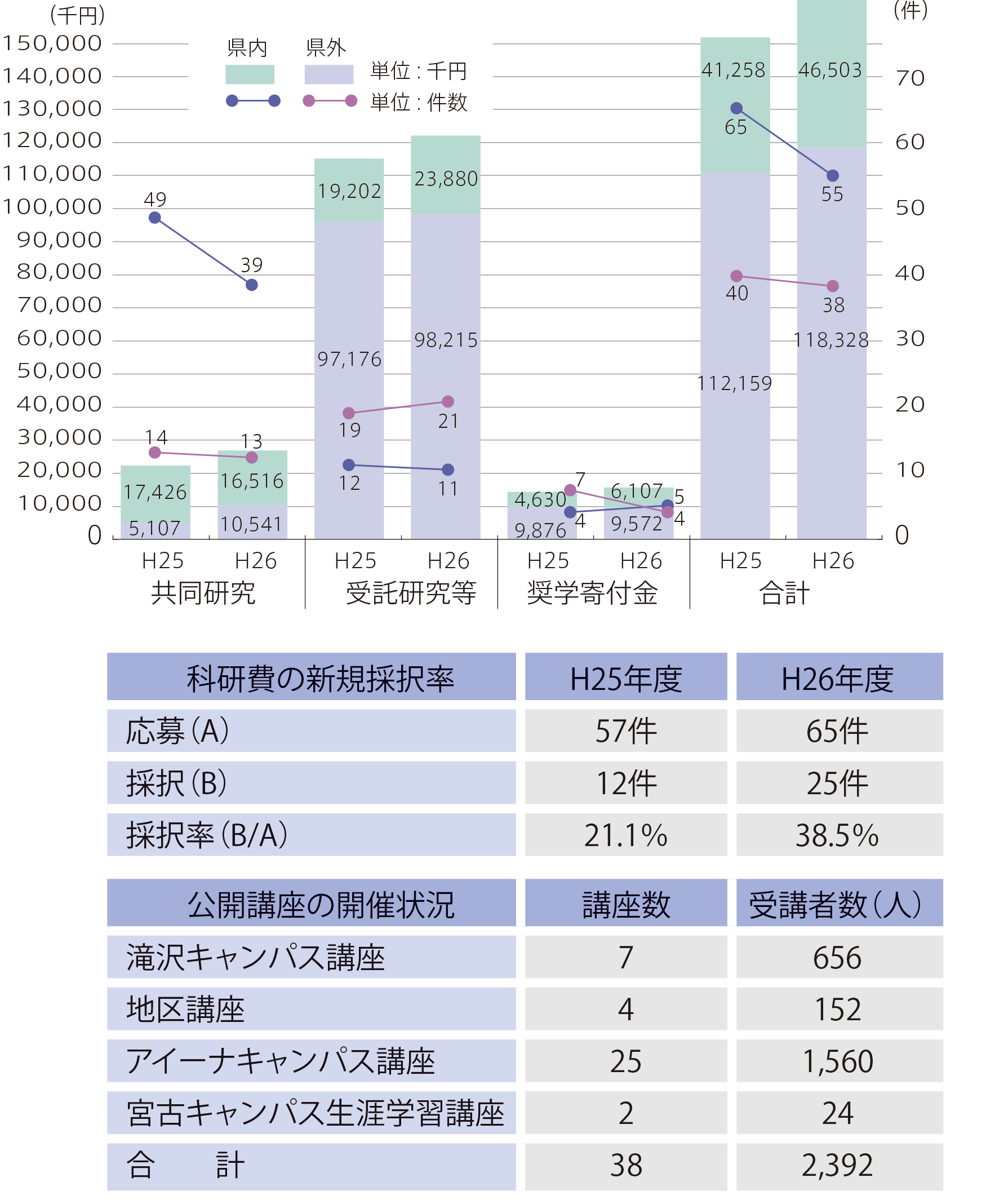

平成26年度もこれまで通り外部資金の獲得に向けた取り組みを進めてきました。外部資金研究件数は減少したものの、資金は前年度より増加となりました。共同研究は前年度の63件(22,533千円)から平成26年度は52件(27,057千円)。受託研究等は前年度の31件(116,378千円)から、平成26年度は32件(122,095千円)に増加しています。

平成26年度もこれまで通り外部資金の獲得に向けた取り組みを進めてきました。外部資金研究件数は減少したものの、資金は前年度より増加となりました。共同研究は前年度の63件(22,533千円)から平成26年度は52件(27,057千円)。受託研究等は前年度の31件(116,378千円)から、平成26年度は32件(122,095千円)に増加しています。

また「科学研究費」についても獲得に向けた環境整備と取り組みの強化を図りながら運用を進め、平成26年度は25件に交付が決定。このほか文部科学省採択の「いわて環境と人にやさしい次世代モビリティ開発拠点」事業(平成24~28年度:交付決定額約5千万円)を活用した産学共同研究や技術者の育成など、地域の活力創出に貢献する多様な取り組みを推進しています。

また、研究成果を県民に還元するため滝沢、宮古の各キャンパスや盛岡駅西口のアイーナキャンパスのほか、平成26年度は大船渡など3地区であわせて38の公開講座を実施。2,392人が参加しました。

●平成26年度公開講座

◆滝沢キャンパス講座

| 講座 | 日時 | 講師 | テーマ |

|---|---|---|---|

| 講座1 | 7月26日 | 岩手県立大学 学長 中村 慶久 |

イノベーションの原点 |

| 講座2 | 8月30日 | 盛岡短期大学部 教授 石橋 敬太郎 |

国際交流から多文化共生の時代へ ―新たな社会の創造に向けて― |

| 講座3 | 高エネルギー加速器研究機構 講師 藤本 順平 氏 |

宇宙の謎を解く ―国際リニアコライダー計画とは― |

|

| 講座4 | 9月6日 | 山田町健康福祉課 保健師 尾無 徹 氏 |

動き、つながり、創造する ―新たな力でいわてを元気に― |

| 講座5 | 社会福祉学部 教授 高橋 聡 |

教育の王道に立ち返る、岩手教育「現代化」の展望 | |

| 講座6 | 9月27日 | ソフトウェア情報学部 准教授 新井 義和 |

岩手らしい自動車運転支援システム ―緊急事態に備えて見えないものを見える化― |

| 講座7 | 株式会社 日立ソリューションズ東日本 代表取締役 取締役社長 八田 直久 氏 |

いわての力×日立ソリューションズ東日本の力 ―滝沢市IPU第2イノベーションセンター入居で生まれる新たな力― |

◆宮古キャンパス生涯学習講座

| 講座 | 日時 | 講師 | 内容 |

|---|---|---|---|

| 講座1 | 9月4日 9月11日 |

宮古短期大学部 准教授 曻髙 茂樹 准教授 大志田 憲 |

パソコン組み立て講座 |

| 講座2 | 11月28日 | 宮古短期大学部 准教授 鎌田 真人 |

表計算ソフトを使ったデータ処理 |

◆地区講座

| 講座 | 日時 | 講師 | テーマ | 場所 |

|---|---|---|---|---|

| 滝沢市・ 睦大学連携講座 |

9月8日 | 総合政策学部 准教授 新田義修 |

農業政策論から見た「農地中間管理機構」・「農林水産業・地域の活力創造プラン」の現状と課題,そして私たちがやるべきこと | 滝沢市公民館 |

| 釜石地区講座 | 11月9日 | 社会福祉学部 教授 小川晃子 |

見守りと地域づくり―岩手県立大学の取り組み― | 釜石市民交流センター |

| 宮古地区講座 | 11月24日 | 総合政策学部 准教授 新田義修 |

岩手県沿岸地域における水産加工流通業の競争力強化と雇用の拡大 | 陸中ビル |

| ひろの町民 大学連携講座 |

2月21日 | 総合政策学部 准教授 山田佳奈 |

次世代に受け継がれる「食」―私たちは何を受け継ぎ、そして何を手渡すのか― | 洋野町民文化会館 |

現地発表会でのデモンストレーションの様子

本学では、岩手の復興を観光面から考える取り組みとして、平成25年度から「いわて復興ツーリズム推進協議会(事務局:岩手県北自動車株式会社)の一員として活動する一方、「岩手の観光で復興を考える研究会」という学内研究会を立ち上げ、平成26年まで「情報通信と巡り旅の融合」というテーマで研究活動を行ってきました。

この研究会では、東日本大震災津波で被災した宮古市田老地区の観光や防災学習を支援するスマートフォン、タブレット端末用アプリを開発しており、平成27年6月には現地で発表会を開きました。

アプリをインストールしたスマートフォン(タブレット)を持って震災遺構や観光名所に立ち寄ると、その場所の詳しい説明や写真等の情報が自動的に画面に映る仕組みとなっています。今後、防災学習や被災地観光のガイドとしての活用を図るために、平成27年度から新たな枠組みで研究を継続するとともに、県内企業への技術移転を進め早期に実用化するよう取り組みを進めています。

i-MOSはものづくりとソフトウェアの融合による新たなイノベーションの創出拠点として平成23年4月1日に設置され、産学共同研究の推進や高度技術者の養成、設備機器の開放による企業試作開発の支援などに取り組んでいます。i-MOS研究課題は、①ものづくり、ソフトウェア技術を活用して岩手県の地域特性を踏まえた社会課題の解決②ものづくり関連企業の生産性向上、付加価値向上③自動車産業への展開を目的とした研究を行っています。

◆平成27年度採択課題

| No. | 研究課題名 | 研究代表者 | 所属 |

|---|---|---|---|

| 1 | ユニバーサル自動車操縦インタフェースの研究開発 | 村田 嘉利 | ソフトウェア情報学部 |

| 2 | 移動可能なカメラと面光源を利用した塗装外観検査システムの構築 | 澤本 潤 | ソフトウェア情報学部 |

| 3 | テイラーメイドな手術用補助工具に着目した3次元ベース術前計画支援システムの研究開発とその臨床応用 | 土井 章男 | ソフトウェア情報学部 |

| 4 | 聴診器診断学習システムの研究開発 | 三浦 奈都子 | 看護学部 |

| 5 | 個人差を考慮した高齢化社会における交通事故防止システムの構築 | 藤田 ハミド | ソフトウェア情報学部 |

| 6 | ウェアラブルデバイスを活用したユニバーサルツーリズム安心システムの研究 | 阿部 昭博 | ソフトウェア情報学部 |

| 7 | 局所的通信システムにおけるデバイス間の相対位置推定アルゴリズムの開発 | 新井 義和 | ソフトウェア情報学部 |

| 8 | 生体信号および環境信号を統合した知的安全運転支援システム | ゴウタム チャクラボルティ | ソフトウェア情報学部 |

| 9 | 観光・防災用プロトタイプアプリの構築と運用にむけた研究 | 吉野 英岐 | 総合政策学部 |

| 10 | 農業ビッグデータを活用した学習教材作成支援システムの研究開発 | 高木 正則 | ソフトウェア情報学部 |

「実学・実践重視の教育・研究」を基本的方向のひとつとする岩手県立大学では、県民のシンクタンク機能のさらなる充実強化をはかるために、地域政策研究センターを設置しています。「地域目線」で県民が抱える課題・ニーズに向き合い、多様な専門分野の研究者らが、自治体やNPO、企業との協働により、地域課題等を解決するための研究を行っています。

●東日本大震災津波からの復興加速化プロジェクト研究

岩手県の最重要課題である「震災復興」に取り組む地域政策研究センターでは、被災地のニーズの多様化や諸問題の解決に対処するため、平成26年度から「より直接的に被災地の復興に寄与する研究」にシフト。大規模かつ複数年度にわたって取り組む研究を進めています。

| No. | 研究課題名 | 研究代表者 | 所属 |

|---|---|---|---|

| 1 | 釜石地区におけるICTを活用した孤立防止と生活支援型コミュニティづくり -岩手県全域での展開を目指して- | 小川 晃子 | 社会福祉学部 |

| 2 | 岩手県沿岸地域における水産加工流通業の競争力強化と雇用の拡大 | 新田 義修 | 総合政策学部 |

| 1 | さんりく沿岸における復興計画の3Dモデル化と人材育成 | 土井 章男 | ソフトウェア情報学部 |

●地域協働研究(教員提案型)

岩手県立大学の教員(研究者)が地域団体等(県・市町村等の公共団体、地域団体、NPO、企業等)と行う共同研究を対象とし、研究者自らが提案する地域ニーズに対応した研究を行います。

◆平成27年度前期採択課題

| No. | 研究区分 | 研究分野 | 研究課題名 | 研究代表者 | 所属 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 一般課題 | 地域マネジメント研究分野 | 省エネルギー水質浄化法である伏流式人工湿地ろ過システムの岩手県内での普及のための基礎事例の整備 | 辻 盛生 | 総合政策学部 |

| 2 | 震災復興 | 暮らし分野 | 山田町における被災信仰石造物調査結果の可視化およびその成果公開に向けての研究 | 松本 博明 | 盛岡短期大学部 |

| 3 | 一般課題 | 地域社会研究分野 | 「観光と情報」地域コア人材育成カリキュラムの開発と試行 | 阿部 昭博 | ソフトウェア情報学部 |

| 4 | 震災復興 | 社会・生活基盤分野 | 持続的かつ戦略的な減災・復興教育プログラムの構築 | 伊藤 英之 | 総合政策学部 |

| 5 | 一般課題 | 地域社会研究分野 | 盛岡地域におけるひきこもり実態に関する調査研究 | 川乗 賀也 | 社会福祉学部 |

●地域協働研究(地域提案型)

多様な専門分野の研究者を擁する岩手県立大学に対して、県内の地域団体等(県・市町村等の公共団体、地域団体、NPO、企業等)が抱える課題を地域課題としてご提案いただき、そのあとの本大学の研究者とのマッチングを経て、共同研究を行います。

◆平成27年度前期採択課題

| No. | 研究フィールド | 共同研究者 (提案者団体名) |

研究課題名 (研究計画策定後の課題名) |

研究代表者 | 所属 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 奥州市、一関市 | 岩手県政策地域部科学ILC推進室 | ILC建設に伴う外国人の医療環境整備へ向けた取組に関する研究 | 石橋敬太郎 | 盛岡短期大学部 |

| 2 | 八幡平市、岩手町 | 岩手県八幡平農業改良普及センター | 岩手の農業を野生獣から守るための遠隔モニタリングシステムの構築 | 齊藤 義仰 | ソフトウェア 情報学部 |

| 3 | 宮古市川井 (旧川井村) |

(株)ワイズマン | SNS(ソーシャルネットワーク)活用による公民が連携した地域包括ケア体制の構築 | 小川 晃子 | 社会福祉学部 |

| 4 | 野田村米田地区 | 県北広域振興局土木部 | 十府ヶ浦米田地区海岸防潮堤復旧・整備に係る海浜植物の保全対策 | 島田 直明 | 総合政策学部 |

| 5 | 岩手県内(岩手県立図書館、沿岸地域) | 岩手県立図書館 | 岩手県立図書館震災関連資料デジタルアーカイブズの利活用のあり方に関する研究 | 富澤 浩樹 | ソフトウェア 情報学部 |

| 6 | 釜石市、大槌町、山田町、宮古市 | 岩手女性史を紡ぐ会 | 歴史に学ぶ「女性と復興」・総集編 | 植田 眞弘 | 宮古短期大学部 |

| 7 | 盛岡市、盛岡広域、岩手県 | 盛岡市動物公園 | 動物公園から発信する市民や地域との協働による都市形成と市民活力の向上 | 倉原 宗孝 | 総合政策学部 |

| 8 | 軽米町 | 軽米町健康福祉課 | 住民参加型包括ケアシステム確立に関する研究 | 上林美保子 | 看護学部 |

| 9 | 宮古市川井 (旧川井村) |

NPO法人かわい元気社 | 過疎地における住民主体の見守り体制づくり | 小川 晃子 | 社会福祉学部 |

| 10 | 八幡平市 | 八幡平市教育委員会 | 地域文化資源(漆器問屋史料と漆器業)を核とする地域振興に向けての基礎的研究 | 三須田善暢 | 盛岡短期大学部 |

| 11 | 八幡平市 | 八幡平市 | 地域社会における女性の意思決定場面への参画に関する研究 | 吉野 英岐 | 総合政策学部 |

| 12 | 釜石市 | 釜石市郷土資料館 | 市民参加による植物分布調査を中心とした博物館機能の向上 | 平塚 明 | 総合政策学部 |

| 13 | 盛岡市、滝沢市、奥州市、遠野市、福島県南相馬市など | 岩手県農林水産部競馬改革推進室 | 岩手の馬事文化の継承と馬事文化に係る資源の利活用に係る調査研究 | 倉原 宗孝 | 総合政策学部 |

| 14 | 盛岡市 | もりおか交通まちづくりLRTフォーラム | 盛岡市の中心市街地の活性化に寄与する交通まちづくりとLRTの導入 | 宇佐美誠史 | 総合政策学部 |

| 15 | 滝沢市およびその周辺 | たきざわ環境パートナー会議 | 市民参加による外来種オオハンゴンソウの分布調査・駆除に関する研究 | 渋谷晃太郎 | 総合政策学部 |

| 16 | 滝沢市およびその周辺 | (有)D’STYLE | 滝沢市における木質バイオマスの活用と里山管理に関する研究―木材の地産地消で森から地域を元気にするー | 渋谷晃太郎 | 総合政策学部 |

| 17 | 紫波町水分地区 | 水分まちづくりの会 | 持続的な地域づくりにおける「地域資源」の活用と住民の地域意識の形成過程 | 山田 佳奈 | 総合政策学部 |

| 18 | 岩手県 | いわて・きららアート協会 | 芸術活動を通じた障がい者の生きがいづくり~障害者の社会参加を促進する公募展のあり方について~ | 佐藤 匡仁 | 社会福祉学部 |

| 19 | 北上市 | 北上市農林部農業振興課 | 農業中間支援組織構築に向けた中核生産者の果たす役割 | 劉 文静 | 高等教育 推進センター |

| 20 | 三陸沿岸地域の各市町村 | 岩手県沿岸広域振興局 | 三陸沿岸道路及び三陸鉄道開通に伴う地域経済への影響と活用策 | 山本 健 | 総合政策学部 |

| 21 | 田野畑村内 | 田野畑村政策推進課 | 震災復興と地域活性化-机浜番屋群を拠点とした地域振興策の検討を中心として-」 | 田島 平伸 | 総合政策学部 |

岩手県でも人口減少対策が喫緊の課題となっており、県およびすべての市町村が、人口の将来展望である「人口ビジョン」と、その実現のための「地方版総合戦略」の策定を進めています。

しかし、市町村にとっても初の取り組みである上、マンパワーも不足しがちです。本学は、県及び市町村の「シンクタンク」として建学されていることに加え各分野の研究者がおり、これまでも市町村などと連携して地域課題の解決に取り組んできた実績があります。そこで、一層の機能強化を図りながら、市町村の取り組みを支援するため、平成27年3月に「地方創生支援チーム」を設立し、業務を進めてきました。

県内33の全市町村に参考となる情報を提供するとともに、希望に応じ担当教員を派遣し、人口ビジョンなどの原案作成の助言や、それをもとに議論する有識者会議で提案等を行っています。市町村が目標とする期限(大半が10月)内の策定に向け、サポートしています。