○公立大学法人岩手県立大学職員安全衛生管理規程

平成17年4月1日

規程第66号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織

第1節 職員衛生委員会(第3条―第8条)

第2節 職員健康審査会(第9条―第12条)

第3節 総括安全衛生管理者等(第13条―第18条)

第3章 安全管理(第19条―第23条)

第4章 衛生管理

第1節 職場衛生(第24条―第30条)

第2節 健康診断等(第31条―第44条)

第3節 予防接種(第45条・第46条)

第5章 雑則(第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)における職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(1) 職員 法人の職員として採用された者をいう。

(2) 部局等 各学部、各研究科、短期大学部の各学科、高等教育推進センター、教学IRセンター及び各本部並びに事務局の各室及び宮古事務局をいう。

(3) 産業医 法第13条の規定による産業医をいう。

第2章 組織

第1節 職員衛生委員会

(設置)

第3条 岩手県立大学に職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第4条 委員会は、法第18条第1項に定める事項を調査審議する。

(組織)

第5条 委員会は、次の者をもって構成する。

(1) 事務局長

(2) 健康サポートセンター長

(3) 産業医

(4) 総務室長

(5) 衛生管理者のうちから事務局長が指名した者

(6) 労働者の過半数代表者の推薦に基づき各学部、盛岡短期大学部、高等教育推進センター及び事務局に勤務する者のうちから事務局長が指名する職員

2 委員会の委員長は、前項第1号の委員をもって充てる。

3 委員会の副委員長は、前項第4号の委員をもって充てる。

4 事務局長は、第1項第6号の委員については、法第18条第4項の定めるところにより、指名しなければならない。

(任期)

第6条 委員会の委員のうち前条第1項第6号に掲げる委員の任期は、1年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

3 委員会の副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務室において処理する。

第2節 職員健康審査会

(設置)

第9条 職員の傷病に係る健康管理区分の重要な変更に関する事項を審査するため、法人に職員健康審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第10条 審査会は、次に掲げる職員をもって組織する。

(1) 事務局長

(2) 産業医

(3) 精神科医

(4) 総務室長

2 審査会の委員長は、前項第1号の委員をもって充てる。

3 審査会の副委員長は、前項第4号の委員をもって充てる。

(会議)

第11条 審査会の会議は、必要に応じて総括安全衛生管理者が招集する。

2 審査会は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 事務局長は、特に会議を開く必要がないと認めたものについては、回議して審査会の審査に代えることができる。

4 第7条第3項の規定は、審査会について準用する。

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、総務室において処理する。

第3節 総括安全衛生管理者等

(総括安全衛生管理者)

第13条 法人の安全管理及び衛生管理に関する事務を統括管理させるため、総括安全衛生管理者を置き、学長をもって充てる。

第14条 総括安全衛生管理者がやむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、事務局長がその職務を代理する。

(安全衛生管理者)

第15条 総括安全衛生管理者の職務を補助させるため、安全衛生管理者を置く。

2 前項の安全衛生管理者は、滝沢事業場にあっては事務局長を、宮古事業場にあっては宮古事務局長をもって充てる。

(産業医)

第16条 産業医は、理事長が指名する者をもって選任する。

2 産業医は、この規程に定めるもののほか、次に掲げる職務のうち医学に関する専門的知識を必要とするものを行う。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく健康の保持のための措置に関すること。

(2) 法第66条の8第1項に規定する面接指導及び法第66条の9に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく健康の保持のための措置に関すること。

(3) ストレスチェックの実施並びにストレスチェックの結果に基づく面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

(4) 職員の作業の管理に関すること。

(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 職員の衛生のための教育に関すること。

(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

3 産業医は、職員の健康を確保するため必要があると認めるときは、その職務に関し、総括安全衛生管理者若しくは安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

4 産業医は、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(衛生管理者等)

第17条 安全衛生管理者は、法及びこれに基づく命令の定めるところにより、衛生管理者、衛生推進者及びボイラー取扱作業主任者その他の作業主任者(以下「衛生管理者等」という。)を選任しなければならない。

(衛生管理者等の職務)

第17条の2 衛生管理者等は、法及びその他関係法令に定める職務を行う。

(安全衛生担当者)

第18条 事務局に安全衛生担当者を置く。

2 前項の安全衛生担当者は、安全衛生管理者があらかじめ指定する職員をもって充てる。

3 安全衛生担当者は、安全衛生管理者の命を受けて部局等の安全管理及び衛生管理に関する事務を処理する。

第3章 安全管理

(危害の防止)

第19条 安全衛生管理者は、施設、設備、有害物質等による職員の災害又は病気の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 安全衛生管理者は、職員の災害又は病気の発生を防止するためにその分掌に係る施設、設備等の改善に努めなければならない。

(緊急措置に必要な訓練等)

第20条 安全衛生管理者は、職員に対する危害又はそのおそれがある緊急事態が発生した場合に適切な救急、避難その他緊急措置を講ずるために必要な訓練及び器具の整備を行わなければならない。

2 安全衛生管理者は、その分掌に係る大学施設において、前項の緊急措置を講ずるために必要な訓練等を合同して行うことができる。

(危害防止事項の遵守義務)

第21条 職員は、危害の防止のために必要な事項を遵守しなければならない。

(安全教育)

第22条 安全衛生管理者は、職員に対してその業務遂行上必要な安全の保持のための教育を行うものとする。

(災害の処理)

第23条 安全衛生管理者は、施設、設備、有害物質等による職員の災害又は病気が発生したときは、速やかにその原因を調査し、必要な対策を講じなければならない。

2 安全衛生管理者は、前項の災害の内容及び原因並びにその対策について速やかに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

第4章 衛生管理

第1節 職場衛生

(健康管理)

第24条 安全衛生管理者は、職員の健康状態に常に留意し、健康に異常の認められる者については、休養を勧め、又は医師の診断を受けさせる等適当な措置を講じなければならない。この場合において、必要と認めるときは、産業医の意見を聴くものとする。

(作業の管理)

第25条 安全衛生管理者は、職員の健康に配慮して、職員の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。

(健康の保持増進の義務)

第26条 職員は、健康の保持増進に常に留意するとともに、安全衛生管理者の指示に従い、過労を避け、摂生を重んじ、健康の回復に努めなければならない。

(衛生教育)

第27条 安全衛生管理者は、職員に対して健康の保持増進のために必要な衛生に関する教育を行わなければならない。

(衛生担当者等の教育)

第28条 安全衛生管理者は、衛生管理の適正かつ円滑な実施を図るため、衛生管理者等及びその他の職員に対してその業務遂行上必要な知識及び技能に関する教育を行わなければならない。

(環境衛生)

第29条 安全衛生管理者は、職員の勤務環境について、換気、採光、保温、清潔の保持等に努めなければならない。

2 安全衛生管理者は、その分掌に係る大学施設において、前項の勤務環境の改善を図るために適切な措置を講じなければならない。

(防疫)

第30条 安全衛生管理者は、職員が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(五類感染症を除く。)をいう。以下同じ。)にかかり、又はかかるおそれのあるときは、直ちに産業医を経て総括安全衛生管理者に報告し、その指示を受けて防疫上必要な措置を講じなければならない。

第2節 健康診断等

(健康診断の種類)

第31条 健康診断は、定期健康診断及び臨時健康診断とする。

(定期健康診断)

第32条 定期健康診断は、すべての職員(第24条第2項の規定により療養の保護措置を受けている職員(以下「療養者」という。)を除く。)について、毎年5月から6月までの間に行う。

2 前項に規定する定期健康診断のほか、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第13条第1項第3号に掲げる業務に従事する職員(療養者を除く。)については、毎年6月から翌年2月までの間に行う。

3 定期健康診断の検査又は検診(以下「検査」という。)の項目は、省令第44条第1項各号に掲げる検査の項目の中から総括安全衛生管理者が定める。

4 前項に規定するもののほか、定期健康診断の実施の細目は、その都度総括安全衛生管理者が定める。

(臨時健康診断)

第33条 臨時健康診断は、感染症が流行し、又はそのおそれがある場合その他総括安全衛生管理者が必要と認めたときに臨時に行う。

2 臨時健康診断の検査の項目その他実施の細目は、その都度総括安全衛生管理者が定める。

(健康診断の実施)

第34条 産業医は、総括安全衛生管理者の指示に基づき、健康診断を実施しようとするときは、その日時、場所その他健康診断に関し必要な事項を定めて安全衛生管理者に通知しなければならない。

2 安全衛生管理者は、前項の通知を受けたときは、速やかにその旨を職員に周知させなければならない。

3 安全衛生管理者は、職員に健康診断を受けさせなければならない。

第35条 安全衛生管理者は、やむを得ない理由により指定された日時及び場所において健康診断を受けることができない職員については、産業医の指示に従って健康診断を受けさせなければならない。

第36条 職員は、安全衛生管理者の指示に従い、健康診断を受けなければならない。

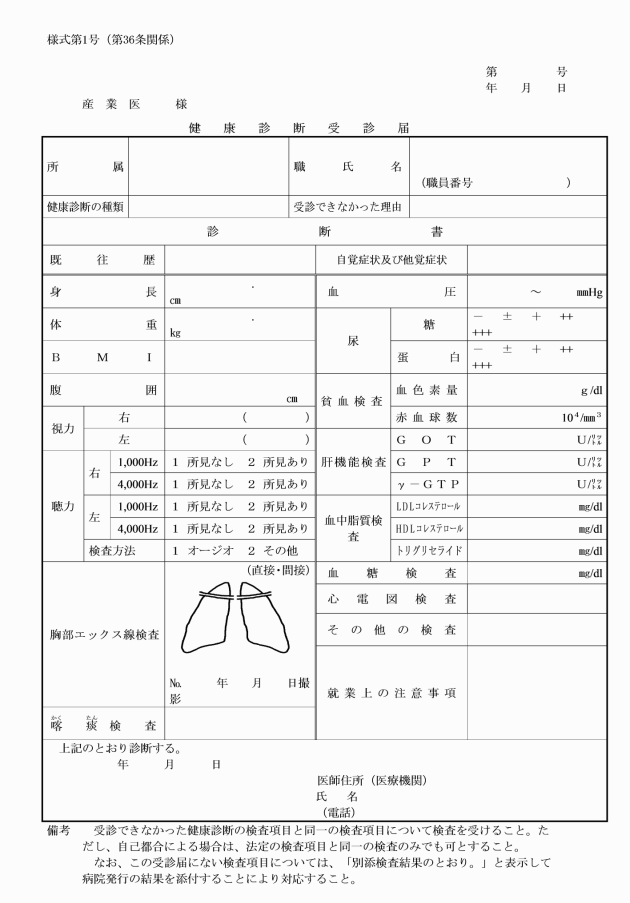

2 職員は、健康診断を受けなかったときは、安全衛生管理者の指示に従い、健康診断終了後1月以内に、健康診断受診届(様式第1号)に必要な資料を添え、産業医に提出しなければならない。

3 前項の場合において、産業医が適当と認めたときは、健康診断を受けたものとみなす。

2 前項に規定する場合のほか、職員が次に掲げる病気の診断を受け、勤務を離れて療養を開始したときは、判定基準に掲げる要療養(A1)の判定を受けたものとみなす。

(1) 感染症

(2) 引き続き14日以上勤務を離れて療養を要する前号に掲げる病気以外の病気

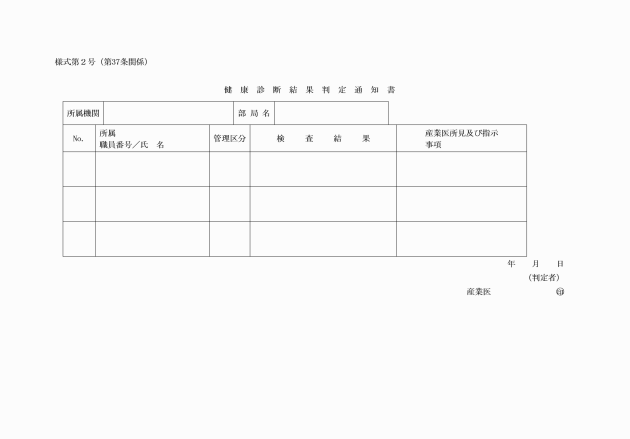

3 安全衛生管理者は、第1項の規定による通知を受けたときは、その旨を当該職員に通知しなければならない。

(療養の報告)

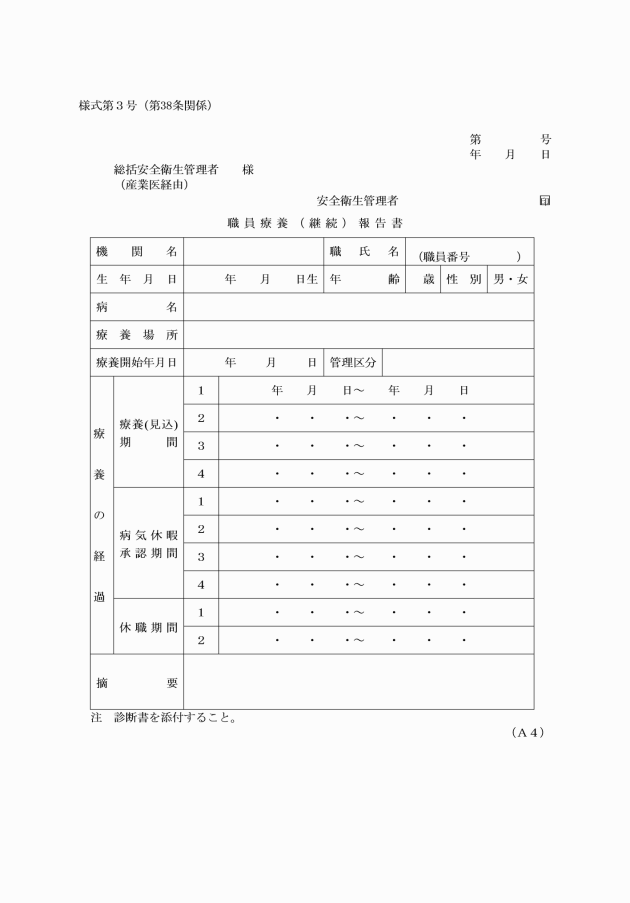

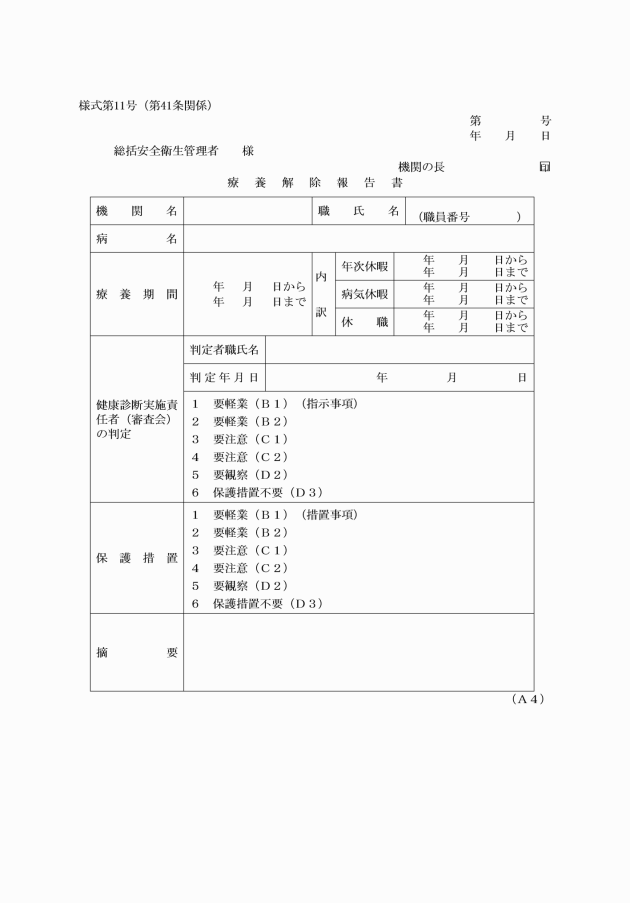

第38条 安全衛生管理者は、勤務を離れて療養する職員又はその療養期間を延長しようとする職員があるときは、職員療養(継続)報告書(様式第3号)を、産業医を経て総括安全衛生管理者に提出しなければならない。ただし、勤務を離れた期間が14日未満のものについては、この限りでない。

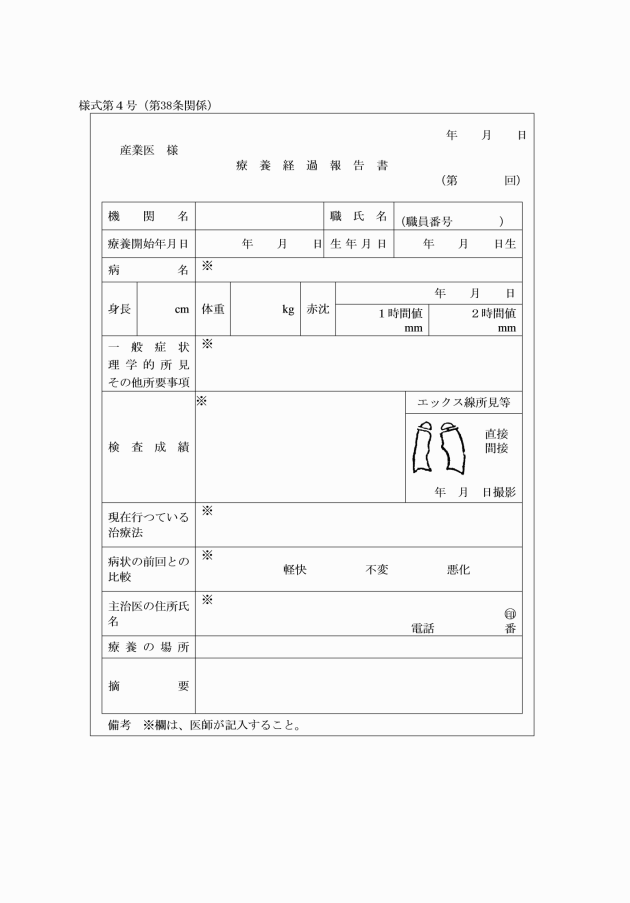

2 勤務を離れて療養する職員は、その療養期間3月ごとに療養経過報告書(様式第4号)を安全衛生管理者を経て産業医に提出しなければならない。

3 産業医は、前項の療養経過報告書の提出を受けたときは、総括安全衛生管理者の指示に基づき、所要事項を記録しておかなければならない。

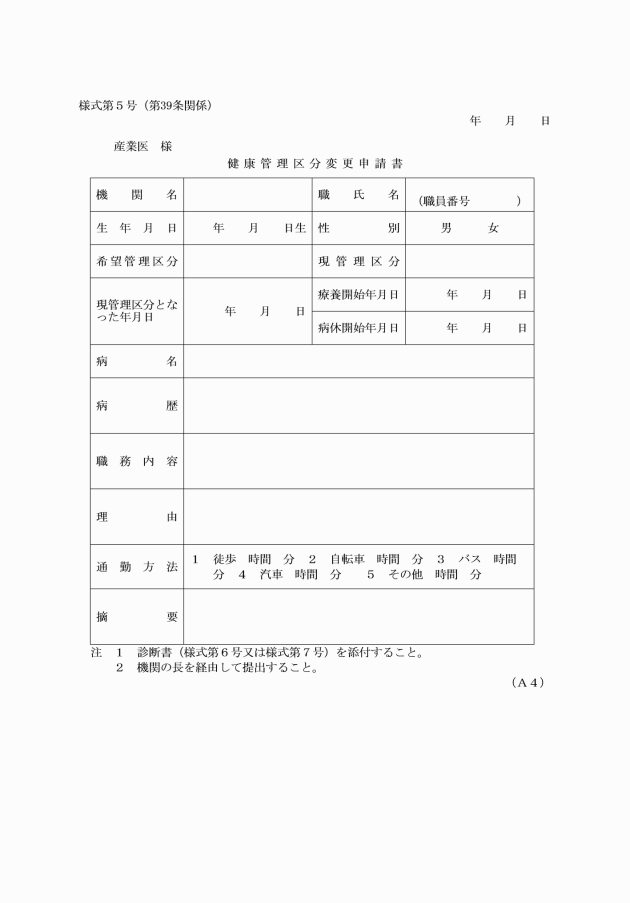

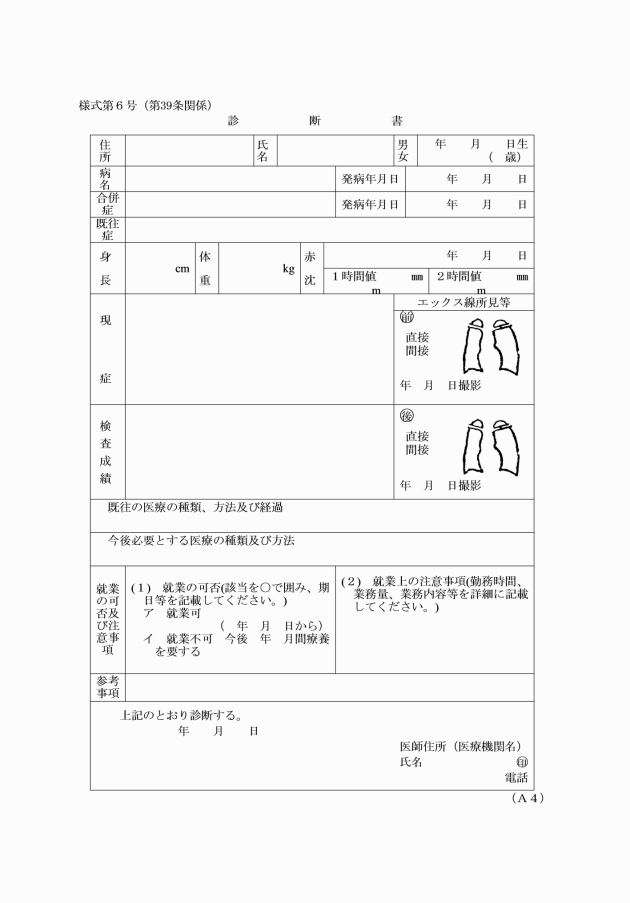

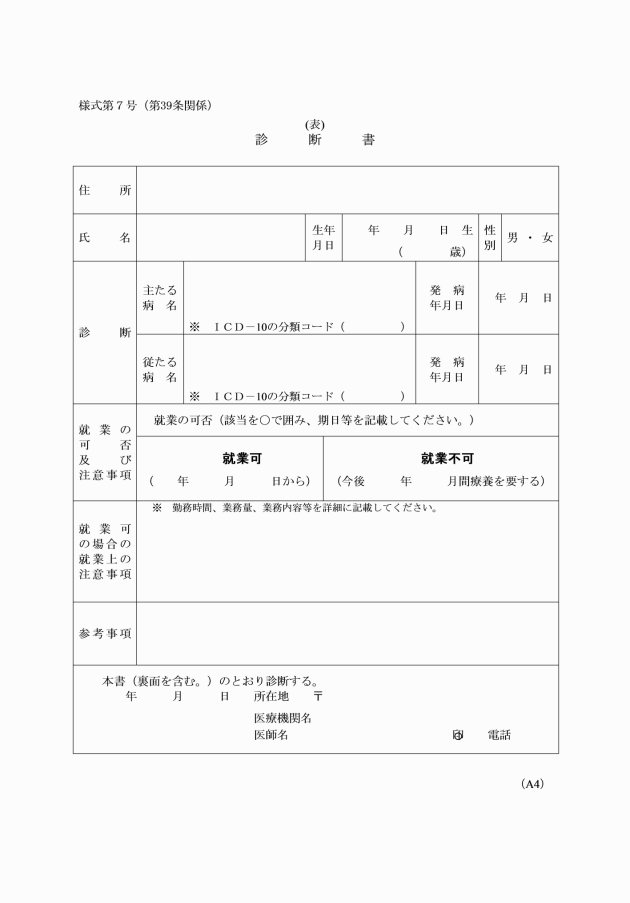

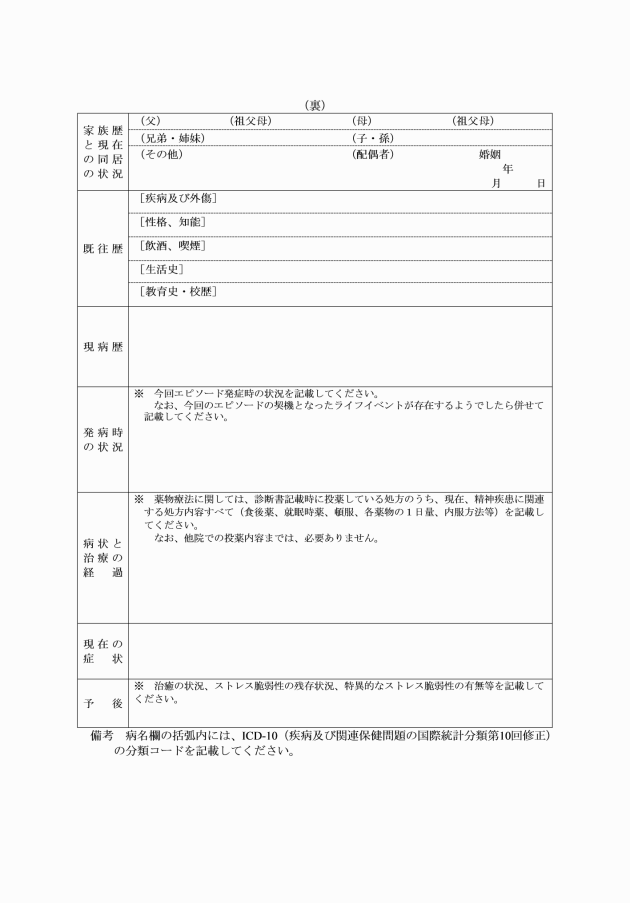

(1) 療養者が出勤しようとするとき。

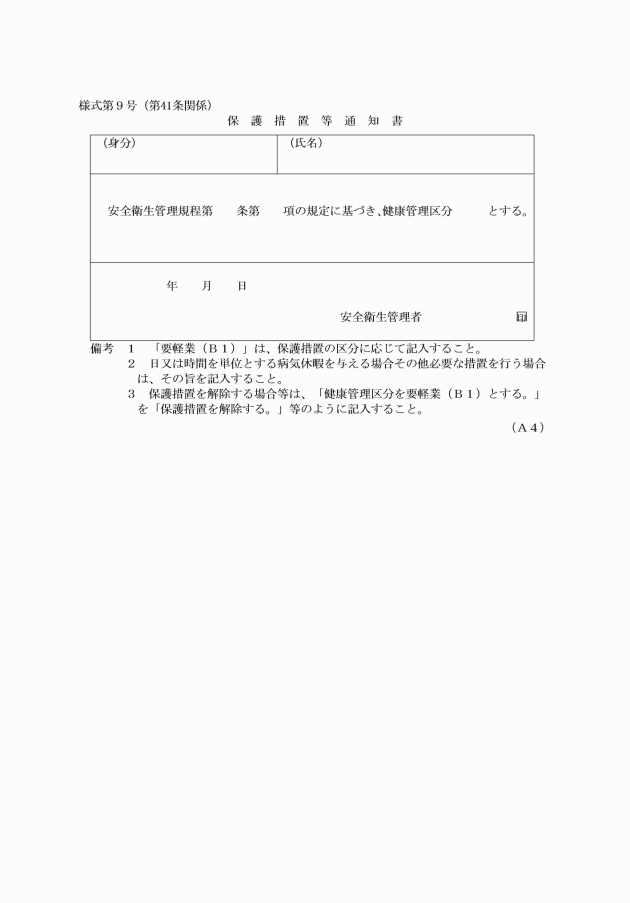

(2) 第24条第2項の規定により要軽業、要注意又は要観察の措置を受けている職員が当該措置の変更又は解除を求めるとき。

(3) 判定基準に掲げる健康の管理区分に該当する職員が当該管理区分の変更を求めるとき。

(申請書を受理した場合の処理)

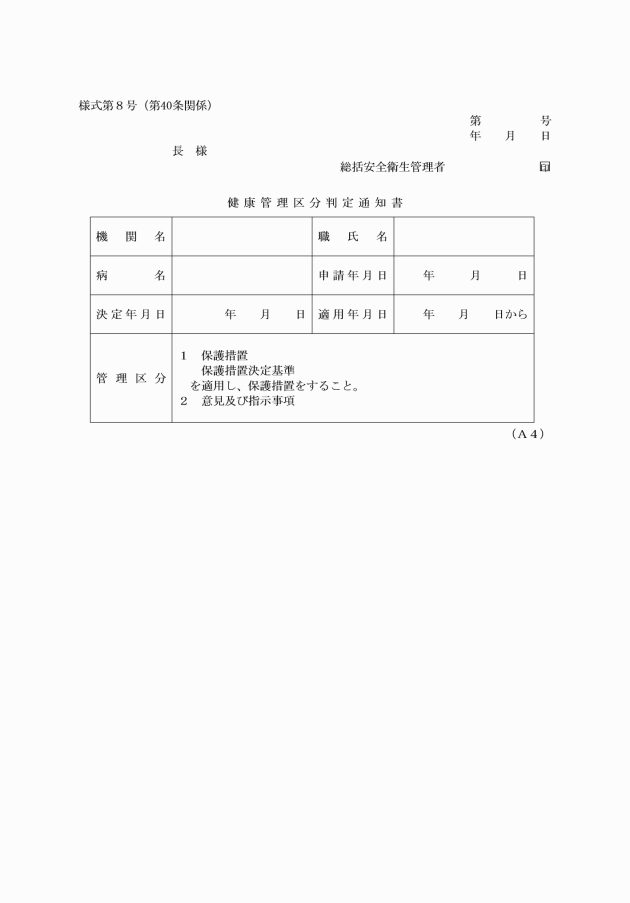

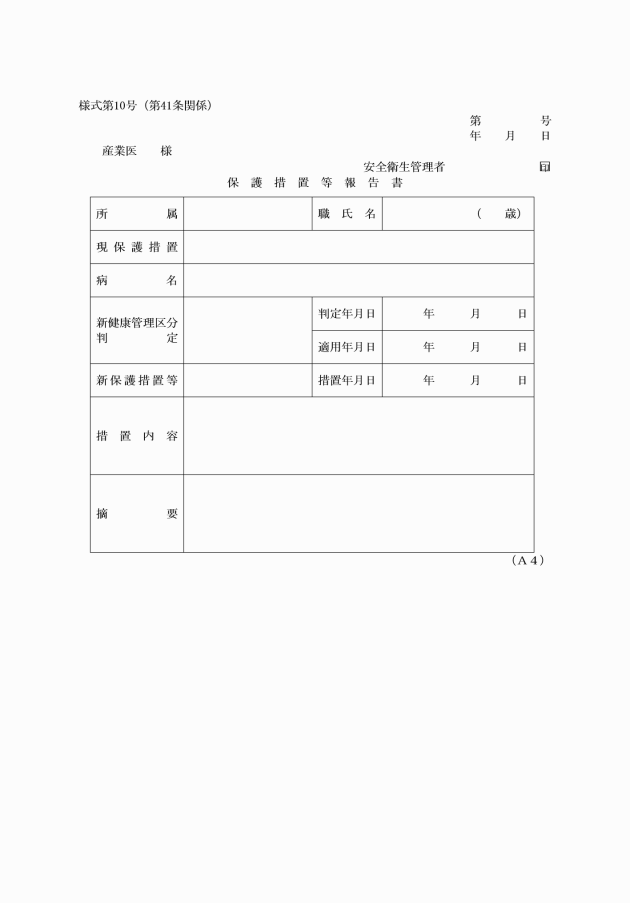

第40条 産業医は、変更申請書を受理したときは、当該変更申請書を、判定基準に従い、職員について、健康管理区分の判定を行い、その判定を健康管理区分判定通知書(様式第8号)により安全衛生管理者に通知しなければならない。この場合において、要保護者については、安全衛生管理者のとるべき保護措置その他健康管理に必要な意見を付すものとする。

2 産業医は、精神疾患により勤務を離れて療養している職員で休職にされていないもの及び精神疾患以外の傷病により勤務を離れて療養している職員のうち総括安全衛生管理者が別に定めるもの又は精神疾患により勤務を離れて療養している職員で休職にされているものが出勤しようとするときは、前項の規定にかかわらず、変更申請書及び審査資料を総括安全衛生管理者に送付するものとする。

3 総括安全衛生管理者は、前項の規定による変更申請書等の送付を受けたときは、審査会の審査を経て判定基準に掲げる健康管理区分の判定をし、その判定を健康管理区分判定通知書により産業医及び安全衛生管理者に通知するものとする。

(記録管理)

第42条 産業医は、職員の健康診断及び第37条第1項に規定する健康管理区分の判定の結果その他必要な事項について、総括安全衛生管理者の指示により記録し、又は管理しなければならない。

(ストレスチェック)

第43条 産業医は、総括安全衛生管理者の指示に基づき、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施するものとし、全ての職員(療養者を除く。以下この条及び次条において同じ。)について毎年1回以上行う。

2 ストレスチェックの項目は、省令第52条の9各号に掲げる項目の中から総括安全衛生管理者が定める。

(ストレスチェックの実施)

第43条の2 産業医は、前条第2項の規定により総括安全衛生管理者が定めた実施の細目に従い、ストレスチェックを実施するものとする。

(ストレスチェックの結果における面接指導)

第43条の3 総括安全衛生管理者は、ストレスチェックの結果、医師(省令第52条の17の規定に定める医師を言う。以下この条において同じ。)の面接指導を受ける必要があると判定され、その面接指導を希望する職員がいる場合、医師の面接指導を実施するものとする。

(ストレスチェックの記録管理)

第44条 産業医は、職員のストレスチェックの結果その他必要な事項について、総括安全衛生管理者の指示により記録し、又は管理しなければならない。

第3節 予防接種

(予防接種の実施)

第45条 予防接種は、感染症が流行し、又はそのおそれがある場合その他総括安全衛生管理者が必要と認めたときに行う。

第46条 予防接種の実施については、別に定める。

第5章 雑則

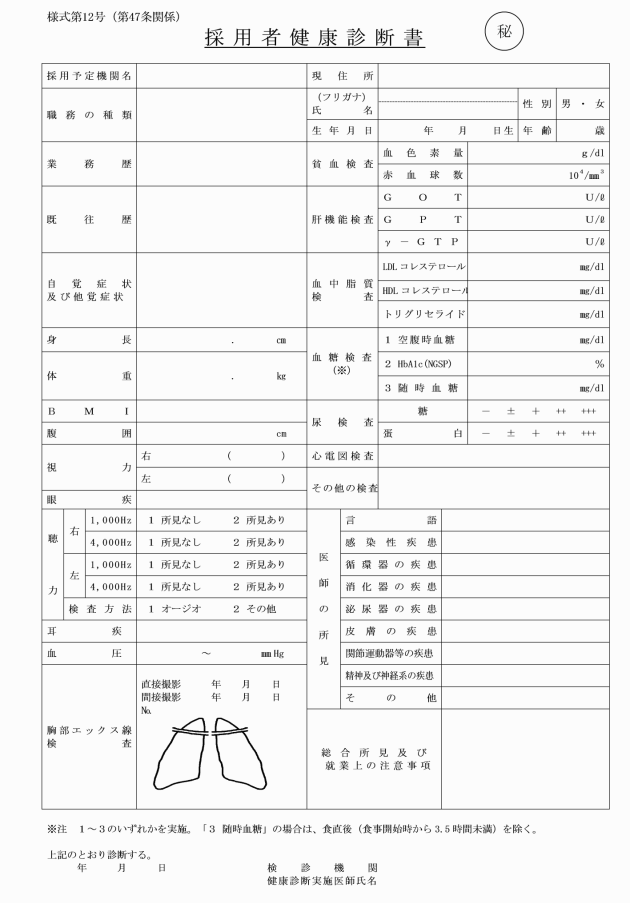

(採用時の健康診断)

第47条 総務室長は、職員を採用する場合は、その者の健康診断を行うとともに、当該健康診断の結果を総括安全衛生管理者の指示に基づき産業医に送付しなければならない。

(秘密の保持)

第48条 職員の安全及び健康の確保に関する業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

附則

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月10日規程第8号)抄

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成21年7月15日規程第15号)抄

この規程は、平成21年8月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日規程第6号)抄

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日規程第17号)抄

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月10日規程第5号)抄

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月28日規程第26号)抄

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年2月6日規程第6号)抄

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第24条関係)

要保護者の保護措置決定基準

管理区分 | 保護措置決定基準 |

要療養(A1) | 1 法第68条の規定に該当するときは、就業を禁止すること。 2 休暇、休職等の方法で療養するために必要な期間勤務をさせないこと。 3 医療機関に入院(所)して療養するよう指導すること。ただし、その必要を認めない者については、通院等により必要な医療を受けるよう指導すること。 |

要療養(A2) | 1 法第68条の規定に該当するときは、就業を禁止すること。 2 休暇、休職等の方法で療養するため必要な期間勤務をさせないこと。 3 定期的な医師の観察指導を受けるよう指導すること。 |

要軽業(B1) | 1 必要に応じて、勤務場所又は職務の変更の措置を行うこと。 2 必要に応じて、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減すること。 3 超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務を命じないこと。 4 激務と思われる旅行を命じないこと。 5 必要な医療を受けるよう指導すること。 |

要軽業(B2) | 1 必要に応じて、勤務場所又は職務の変更の措置を行うこと。 2 必要に応じて、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減すること。 3 超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務を命じないこと。 4 激務と思われる旅行を命じないこと。 5 定期的な医師の観察指導を受けるよう指導すること。 |

要注意(C1) | 平常の勤務でよいが、日常規則正しい生活をするとともに、必要な医療を受けるよう指導すること。 |

要注意(C2) | 平常の勤務でよいが、日常規則正しい生活をするとともに、定期的な医師の観察指導を受けるよう指導すること。 |

要観察(D2) | 平常の生活でよいが、定期的な医師の観察指導を受けるよう指導すること。 |

別表第2(第37条関係)

健康管理区分判定基準

管理区分 | 判定基準 | |

要保護 | 要療養(A1) | 勤務を休止し、医師による直接の医療行為を必要とするとき。 |

要療養(A2) | 勤務を休止し、定期的な医師の観察指導を必要とするとき。 | |

要軽業(B1) | 勤務を制限し、医師による直接の医療行為を必要とするとき。 | |

要軽業(B2) | 勤務を制限し、定期的な医師の観察指導を必要とするとき。 | |

要注意(C1) | 勤務をほぼ正常とし、医師による直接の医療行為を必要とするとき。 | |

要注意(C2) | 勤務をほぼ正常とし、定期的な医師の観察指導を必要とするとき。 | |

要観察(D2) | 平常の生活でよいが、定期的な医師の観察指導を必要とするとき。 | |

保護措置不要(D3) | 要保護に該当しないとき。 | |